研究室紹介

地域資源循環研究室

浅沼 大樹 教授[博士(経済学)]

地方経済の疲弊は年を追うごとに過酷になり、少子高齢化・人口減少や首都圏への人口・資源の集中傾向などもそれに拍車をかける。さらに、日本全体が閉塞感に覆われる一つの原因はこうした地方経済の疲弊にあると考えられ、それに対する対策も様々な形で打ち出されてきたが、いまだに奏功していない。本研究室では、そうした状況を再度確認し、地方経済が浮揚するために何が必要なのかということについて考えていく。

その際に拠り所にしたいのは、「資源の地域内循環」という考え方である。ヒト・モノ・カネという経済学的資源の循環が地域内で目詰まりを起こしたり地域外に漏出してしまう構造自体が問題であり、その点に目を向けなければいかなる地域活性化活動も、その効果を十分に発揮することはできない。こうした視点から、研究活動を展開していく。

【ゼミナール】地元が面白くなるための経済的な基盤を創りなおす研究

本研究室では、「地元を熱くする」をテーマに研究活動をしていきたいと思っています。経済の仕組みを学ぶとともに、経済学で地元を盛り上げる実践も取り入れていきます。頭も体も使って学びましょう!

その際に拠り所にしたいのは、「資源の地域内循環」という考え方である。ヒト・モノ・カネという経済学的資源の循環が地域内で目詰まりを起こしたり地域外に漏出してしまう構造自体が問題であり、その点に目を向けなければいかなる地域活性化活動も、その効果を十分に発揮することはできない。こうした視点から、研究活動を展開していく。

【ゼミナール】地元が面白くなるための経済的な基盤を創りなおす研究

本研究室では、「地元を熱くする」をテーマに研究活動をしていきたいと思っています。経済の仕組みを学ぶとともに、経済学で地元を盛り上げる実践も取り入れていきます。頭も体も使って学びましょう!

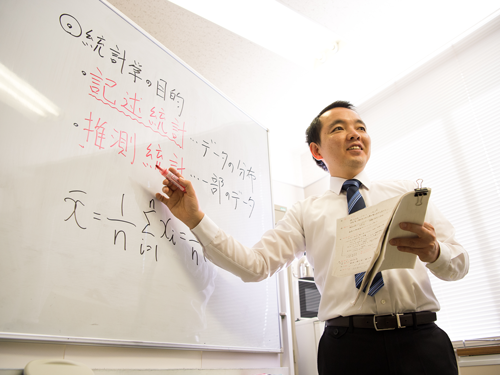

マーケティング戦略研究室

李 東勲 教授 [博士(経営学)]

ゼミナールでは、学生が社会との接点を持って大学で学んだことを現場で実行することによって、世の中の変化に対する感覚を磨くと共に、日常の中にある「何故だろう」を経営に反映させていく視点・考え方を習得することを目指す。

【ゼミナール】地元特産品をPRするためのマーケティング戦略

本研究室では、大学で学んだ専門知識、特に、マーケティングを実践的に学習・実行することで、応用力と社会的規範を習得することを目指しています。つまり、他大学の学生とは一線を画すオリジナルの自分だけの能力を修得し、就職活動に活かすのはもちろんのこと、社会で役立つ知識・経営センスを身につけます。

【ゼミナール】地元特産品をPRするためのマーケティング戦略

本研究室では、大学で学んだ専門知識、特に、マーケティングを実践的に学習・実行することで、応用力と社会的規範を習得することを目指しています。つまり、他大学の学生とは一線を画すオリジナルの自分だけの能力を修得し、就職活動に活かすのはもちろんのこと、社会で役立つ知識・経営センスを身につけます。

経営財務研究室

大坂 良宏 教授[経営学修士]

「資本主義社会と株式会社のあり方」をテーマに、経営財務の領域を、特に制度論の視点からアプローチを試みている。ゼミナールでは、会社制度の仕組み、企業金融、証券市場、コーポレート・ガバナンスなど、さらには企業活動と環境問題を題材に、自ら課題を見つけ解決方法を探りアイデアを形にできるよう活動をすすめている。証券ゼミナール大会に向けて作成した論文は、機関誌『創』に収録している。

【ゼミナール】企業の仕組みと株式会社の財務活動に関する研究

企業活動の分析を行うために、ゼミナールでは、会社制度の仕組み、企業金融、証券市場、コーポレート・ガバナンスなど、さらには企業と環境問題を題材に、自ら課題を見つけ解決方法を探りアイデアを形にできるよう活動をすすめています。

【ゼミナール】企業の仕組みと株式会社の財務活動に関する研究

企業活動の分析を行うために、ゼミナールでは、会社制度の仕組み、企業金融、証券市場、コーポレート・ガバナンスなど、さらには企業と環境問題を題材に、自ら課題を見つけ解決方法を探りアイデアを形にできるよう活動をすすめています。

税務会計研究室

岡野 知子 教授[博士(経営学)]

企業経営にとって必要な税の知識について研究しています。法人税、消費税など企業が納付していく税金の計算方法や法律の解釈などを学習し、企業経営にとっての税の重要性を理解し、企業会計実践力を身に着けることを目的としてます。税金の知識の基礎には簿記会計の能力が必要となるので、簿記力の向上にも力を入れ、簿記能力検定試験の取得にも取り組んでいます。

【ゼミナール】実践的税務会計教育を学び、地域企業の課題に取り組む

本ゼミナールでは、企業の納税、節税、事業承継等の多くの問題解決に取り組んでおります。また税務会計に必要となる簿記会計の知識や資格取得も併せて学習し、税を学ぶことにより多面的、実践的な会計能力の習得に力を注いでおります。

【ゼミナール】実践的税務会計教育を学び、地域企業の課題に取り組む

本ゼミナールでは、企業の納税、節税、事業承継等の多くの問題解決に取り組んでおります。また税務会計に必要となる簿記会計の知識や資格取得も併せて学習し、税を学ぶことにより多面的、実践的な会計能力の習得に力を注いでおります。

経営情報研究室

工藤 周平 教授 [博士(経営学)]

経営情報研究室では、「新しいビジネス価値を創出する情報通信技術(ICT)の戦略的活用方法」というテーマで教育研究活動を行っている。ビジネスとICTの両方の知識を応用して、新しいビジネスの仕組みをデザインできる人材の育成を目指している。具体的には、ICTを活用して新しいビジネスを実践する先進的な事例を分析しながら、どのようなICTをどのように活用し、どのようなビジネス価値を実現しているのかを、経営学の理論の観点から考察する。さらにビジネスで活用されるICTに実際に触れながら、ビジネス価値を高めるICTの活用方法について理解を深める。

【ゼミナール】新しいビジネス価値を創出するICTの戦略的活用方法

経営情報研究室では、ビジネスとICTの両方を学びながら、両者を密接に関連させた新しいビジネスを実現できる能力を身に付けることを目標としています。ビジネスで成功するための重要なポイントを理解することができます。ビジネスの現場で活用されるICTを実際に操作しながら、ビジネスをより効率的かつ効果的に実行するためのICTの活用方法を学びます。

【ゼミナール】新しいビジネス価値を創出するICTの戦略的活用方法

経営情報研究室では、ビジネスとICTの両方を学びながら、両者を密接に関連させた新しいビジネスを実現できる能力を身に付けることを目標としています。ビジネスで成功するための重要なポイントを理解することができます。ビジネスの現場で活用されるICTを実際に操作しながら、ビジネスをより効率的かつ効果的に実行するためのICTの活用方法を学びます。

情報通信社会研究室

佐々木 万亀夫 教授[理学博士]

現在、日本国政府は「Society 5.0」を唱えています。はたして「Society 5.0」は有効なのか? AIやIoTが進歩し、社会生活のすみずみにICTが浸透しつつあります。しかしながら、デジタル・ディバイド(情報格差)はいまだに存在し、富める者と貧しい者との間の経済格差は広がっています。情報洪水によって翻弄される人間も増えています。「Society 5.0」について学ぶとともに、ICT化の明と暗についての知識を習得し、未来の社会のあり方について議論を深めたい。

【ゼミナール】情報通信技術を基盤とした社会について考える

現在日本国政府が唱えている「Society 5.0」とともに、ICT化のメリットとデメリットについて学ぶ。これらの学習を通して未来の社会のあり方について議論する。

【ゼミナール】情報通信技術を基盤とした社会について考える

現在日本国政府が唱えている「Society 5.0」とともに、ICT化のメリットとデメリットについて学ぶ。これらの学習を通して未来の社会のあり方について議論する。

観光とまちづくり研究室

庄子 真岐 教授[博士(経済学)]

観光学、マーケティング、マネジメントの理論をベースとして、「まちの魅力を向上させ、観光に活用するために必要な視点」を学んでいます。また、学んだ理論を地域での活動(イベントの企画、実施、まちあるきマップの制作など)に活かしつつ、実践的なスキルをも身につけていきます。

【ゼミナール】まちの魅力を向上させ観光にいかす方法を学ぶ

まちづくりに必要なのは、理論的考察のできる実践者(プレイヤー)です。観光学、マーケティング、マネジメントの理論を地域での活動を通じて実践的スキルに転換する方法を学びます。

【ゼミナール】まちの魅力を向上させ観光にいかす方法を学ぶ

まちづくりに必要なのは、理論的考察のできる実践者(プレイヤー)です。観光学、マーケティング、マネジメントの理論を地域での活動を通じて実践的スキルに転換する方法を学びます。

経営組織研究室

杉田 博 教授[修士(経営学)]

経営者目線の経営学を構想しています。人間‐組織‐社会のwin-win-win関係を目指す経営哲学が現在の関心事です。

【ゼミナール】 人間‐組織‐社会のwin-win-win関係を経営学から考える

他大学との交流が大きな特徴です。夏合宿は青森公立大学(藤沼ゼミ)と千葉商科大学(坂井ゼミ)と合同で開催しています。政治・経済・経営など幅広い領域からテーマを選び、それぞれの大学がグループ単位で発表します。春合宿は順天堂大学(水野ゼミ)、朝日大学(庄司ゼミ)、日本女子体育大学(芳地ゼミ)と合同で開催しています。新4年生は卒業論文プロポーザルを個人単位で、新3年生は企業経営や地域経営などをグループ単位で発表します。また他大学とオンライン研究会なども実施しています。

【ゼミナール】 人間‐組織‐社会のwin-win-win関係を経営学から考える

他大学との交流が大きな特徴です。夏合宿は青森公立大学(藤沼ゼミ)と千葉商科大学(坂井ゼミ)と合同で開催しています。政治・経済・経営など幅広い領域からテーマを選び、それぞれの大学がグループ単位で発表します。春合宿は順天堂大学(水野ゼミ)、朝日大学(庄司ゼミ)、日本女子体育大学(芳地ゼミ)と合同で開催しています。新4年生は卒業論文プロポーザルを個人単位で、新3年生は企業経営や地域経営などをグループ単位で発表します。また他大学とオンライン研究会なども実施しています。

財務会計研究室

関根 慎吾 教授[商学修士]

現代社会における会計のコンピュータ化について学んでいます。現在はブロックチェーンの会計への影響について研究を進めています。

【ゼミナール】簿記会計を中心とした教養としての商業科教育の研究

商業は経済社会を支える根幹的な活動ですが、それを教養という観点から教育するという視点は、今後重要性が高まると考えています。研究室での学びを経て、教壇に立って新しい時代の担い手である高校生に、そのことを伝授していってもらいたいと考えています。

【ゼミナール】簿記会計を中心とした教養としての商業科教育の研究

商業は経済社会を支える根幹的な活動ですが、それを教養という観点から教育するという視点は、今後重要性が高まると考えています。研究室での学びを経て、教壇に立って新しい時代の担い手である高校生に、そのことを伝授していってもらいたいと考えています。

英文多読とプログラミング研究室

日野 博明 教授[薬学博士]

・簡単な英語に多く触れることで、好き嫌いを問わず英語が苦にならなくなるという多読学習法を実践する。難しいものをたくさん読めば良いのか、簡単なものからでも良いのか、どのくらいの早さで読めば良いのかなど、学んだ人にどのような変化が表れるのかを研究する。

・シミュレーションなどのプログラムの作成を目指して、基本的な考え方を学び、プログラムにしていく。この繰り返しから、必要な知識やアルゴリズムを見いだして、完成を目指していく。たまにはゲームを楽しんで、脱線したりしながら進めていく。

【ゼミナール】英語多読とプログラミングを学ぶ

見るのも嫌だった英語がそんなに苦でもなくなる。そんな不思議な体験ができるかも・・・。プログラミングで何ができそうで何ができないのかなのかを知ることができる。英語とプログラミング言語の似ているところ、違っているところを見つけ出せるかもしれない。

・シミュレーションなどのプログラムの作成を目指して、基本的な考え方を学び、プログラムにしていく。この繰り返しから、必要な知識やアルゴリズムを見いだして、完成を目指していく。たまにはゲームを楽しんで、脱線したりしながら進めていく。

【ゼミナール】英語多読とプログラミングを学ぶ

見るのも嫌だった英語がそんなに苦でもなくなる。そんな不思議な体験ができるかも・・・。プログラミングで何ができそうで何ができないのかなのかを知ることができる。英語とプログラミング言語の似ているところ、違っているところを見つけ出せるかもしれない。

観光研究室

丸岡 泰 教授[博士(国際関係論)]

観光を通じた経済発展について学んでいます。日本の地方都市や発展途上国が発展するための基本的方法論を学び、観光を通じた発展の可能性を検討します。また、石巻市の観光について学び、ボランティアとしてイベントやその企画への参加を行います。

企業法研究室

三森 敏正 教授[法学修士]

ビジネスで必要な民法、会社法を学んでいます。法律の条文、裁判所の判断である判例などを通じて、ビジネスにおける法的な規制を理解することを目標としています。また、法律の具体的な適用場面を実践的に学ぶために、ゼミの参加者は国家試験である宅地建物取引士にも挑戦してもらっています。

【ゼミナール】ビジネスで必要とされる民法、会社法の論点研究

ビジネスでは契約などが非常に重要です。契約を結ぶとどんな権利や義務関係が発生するのか、会社はどのように設立、運営するのかといったことを法的側面から掘り下げます。

【ゼミナール】ビジネスで必要とされる民法、会社法の論点研究

ビジネスでは契約などが非常に重要です。契約を結ぶとどんな権利や義務関係が発生するのか、会社はどのように設立、運営するのかといったことを法的側面から掘り下げます。

実践情報処理研究室

湊 信吾 教授[博士(薬学)]

人工知能やブロックチェーンのような最新の情報処理技術はそのままブラックボックスの状態にしておいてはいけません。このような技術を利用したシステムを一から構築することで基本的な技術からの組み合わせであることを理解することができます。このような最新技術を利用したシステムについて研究するとともに、教育の面でどのように工夫したら理解してもらえるかについても研究しています。

【ゼミナール】人工知能などを利用したシステム開発と教育への応用

こんなものをシステムとして作れないかなという発想が一番大切。次に取り合えず作ってみようと手を動かしてみること。できたら人に使ってもらいいろいろ指摘してもらって次に活かす姿勢が大事。こうやってシステム開発の基本を学んでいきます。

【ゼミナール】人工知能などを利用したシステム開発と教育への応用

こんなものをシステムとして作れないかなという発想が一番大切。次に取り合えず作ってみようと手を動かしてみること。できたら人に使ってもらいいろいろ指摘してもらって次に活かす姿勢が大事。こうやってシステム開発の基本を学んでいきます。

金融研究室

茂木 克昭 教授

国際金融も含めた、内外の金融問題全般(金融制度・金融政策等)について学んでいます。

【ゼミナール】日本の金融制度・金融市場・金融政策、および国際金融

金融は目には見えませんが、経済社会の根幹を形成しています。今日の日本および世界の金融の役割・機能を体系的に学ぶことができます。

【ゼミナール】日本の金融制度・金融市場・金融政策、および国際金融

金融は目には見えませんが、経済社会の根幹を形成しています。今日の日本および世界の金融の役割・機能を体系的に学ぶことができます。

都市政策研究室

関口 駿輔 准教授 [修士(経済学)]

「経済学・GIS(地理情報システム)・統計学を活用した政策提言」

都市構造(コンパクト・シティなど)がもたらす基礎自治体財政への影響を主に研究しています。また、基礎自治体財政の持続可能性の観点から、嗜好品への課税や公営競技の収益についても対象を拡げています。これらのテーマについて、EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づいた政策策定)の考え方に基づいて研究を進めています。

【ゼミナール】経済学・GIS(地理情報システム)・統計学を活用した政策提言

データに基づいて「問題意識」⇒「現状分析」⇒「仮説提示」⇒「データによる仮説実証」⇒「提言」⇒「提言のシミュレーション」⇒「提言実現可能性」の流れを学んでいきます。

都市構造(コンパクト・シティなど)がもたらす基礎自治体財政への影響を主に研究しています。また、基礎自治体財政の持続可能性の観点から、嗜好品への課税や公営競技の収益についても対象を拡げています。これらのテーマについて、EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づいた政策策定)の考え方に基づいて研究を進めています。

【ゼミナール】経済学・GIS(地理情報システム)・統計学を活用した政策提言

データに基づいて「問題意識」⇒「現状分析」⇒「仮説提示」⇒「データによる仮説実証」⇒「提言」⇒「提言のシミュレーション」⇒「提言実現可能性」の流れを学んでいきます。

管理会計研究室

田村 真介 准教授 [博士(経営学)]

企業の過去、現在、未来を可視化し、有効活用へと展開できる会計情報の利用方法を学びます。

【ゼミナール】企業マネジメントをサポートする会計の研究

会計の視点から企業活動を見る力、サポートの仕組みを考える力を養います。

【ゼミナール】企業マネジメントをサポートする会計の研究

会計の視点から企業活動を見る力、サポートの仕組みを考える力を養います。

海上貿易政策研究室

渡邊 壽大 准教授[修士(経済学)]

四方を海に囲まれた日本では、輸出入の99%(重量ベース)以上を海上貿易に依存しています。グローバル化が進んだ今、1つの取引を国内だけで完結できるということは少なくなってきており、一層貿易の重要性は増しています。このような社会経済環境の中で、本研究室では学生個人が国際的な視点を持ち、貿易と地域経済の活性化や、貿易政策の評価について、データ分析を用いて研究を実施することを望みます。

【ゼミナール】地域経済の活性化に資する貿易政策のあり方

国際的な視点を持ち、地域の経済発展のために自らが何をすべきか考えられる能力と分析手法を学びます。

【ゼミナール】地域経済の活性化に資する貿易政策のあり方

国際的な視点を持ち、地域の経済発展のために自らが何をすべきか考えられる能力と分析手法を学びます。