社会問題と取材報道の現場〜学生記者として問題を探る。人に会う。記事を書く。 [担当:澤 康臣]

| ゼミナール名称 | 社会問題と取材報道の現場〜学生記者として問題を探る。人に会う。記事を書く。 |

| 研究テーマ | 報道は社会を動かし、変えています。家族の介護や世話をする子ども「ヤングケアラー」が報道で大きく取り上げられ、議論が起き、公的支援の動きが進みました。女性受験生を減点する医学部差別入試も報道が社会に明らかにし、批判が高まって政府は是正に動きました。

社会問題を市民に知らせるジャーナリズムは、世の中をどうするかを市民が決める「民主主義」の原動力です。でも、今どんな問題があるのか。当事者はどう考えているのか。記者はどう取材するのか。いい報道とはいったい…? それを追究するため、ジャーナリズムの現場、現実に自らぶつかって学びます。 |

| ゼミナール所属 | 文学部 ジャーナリズム学科 |

| 学習内容 | このゼミには2つの柱があります。 ひとつは、どのような社会問題があるか、そして報道メディアがそれをどう取材し伝えているか、現場や現実に即して学ぶことです。 このゼミができた2020年以後、 ・性暴力被害を訴えるとともに世界各地の人々を取材するジャーナリスト伊藤詩織さんのトークと討論 ・簡易宿泊所(ドヤ)が多数あり支援を要する高齢者も多い横浜・寿町の訪問、関係者との討論 ・外国人・外国系の子どもたちが言葉の壁を越えて学習できるよう支援するNPOのオンライン訪問 ・社会問題を追い現場で奮闘するNHK、朝日新聞、共同通信などの記者らのゲストトークと討論 ——などをしてきました。 もうひとつは、自分たちも実際にニュースを見つけ、記事にすることです。ゼミ生はゼミメディア「VIRIDIS」の記者でもあります。自分でテーマを企画し、取材をし、記事にまとめ、ウェブ上で実際に報道します。誰もが読めるウェブメディアですから、気が抜けません。 ・生田校舎セブンイレブン閉店の背景と新開店の動き ・障がい学生がオンライン授業で直面した困難とは ・江ノ島海岸のゴミ問題、実は街にも原因が ——などをゼミ生の手で報道してきました。 社会に意義がある企画、深く鋭く取材する視点、独立した報道姿勢、読みやすい記事のスタイルなどを、試行錯誤しながら担当教員の記者経験も踏まえて学んでいきます。 |

| ゼミ生の人数 | 3年生、4年生それぞれ約10人 |

| 開講日時など | 毎週水曜日3・4限 |

| 卒業論文・卒業研究 |

卒論または卒業制作作品の提出が必須です。 |

| サブゼミナール | フィールドワークや取材のほか、報道・表現に関連した展覧会やイベントの見学など、ゼミ生が自主的に企画し随時行っています。特に、メディア・ジャーナリズム志望者による学生自主ゼミは報道などのプロを目指し、作文力向上や業界研究、就活情報交換などに取り組んでいます。

|

| ゼミナール合宿 | このゼミができた2020年春から新型コロナウィルスの影響が広がり、本稿作成時点ではゼミ合宿の実績がありません。 本来であれば、研究・取材テーマ追究と卒論の中間発表とを兼ねたゼミ合宿を夏に実施する計画です。 |

| OB・OGの進路 | できたばかりのゼミですが、読売新聞、青森テレビなどメディア系のほか、出版印刷、アパレル、公共交通など多岐にわたる就職をしています。メディア・ジャーナリズム志望者が増えつつあります。 |

| 教員紹介 | 1966年岡山市生まれ。2020年4月から専修大学文学部ジャーナリズム学科教員。それまで共同通信記者として1990〜2020年、社会部、ニューヨーク支局、特別報道室などで取材・報道をしてきました。タックスヘイブンの秘密を明かした「パナマ文書」報道、「外国籍の子ども1万人超の就学不明」「虐待増え子ども施設限界、ピーク時定員150%も」「戦後憲法裁判の記録、大半を裁判所が廃棄」「飲食大手がバイト勤務時間改竄」「日比谷公会堂に44年隠されている浅沼稲次郎像」など、独自調査による報道に力を入れました。 この間、2013年、ニューヨークの国連記者会理事に選出。2006〜07年、英オックスフォード大ロイタージャーナリズム研究所客員研究員。2021年からユネスコ/ギレルモ・カノ世界報道自由賞選考委員も務めています。 著書に『グローバル・ジャーナリズム』(岩波新書)『英国式事件報道 なぜ実名にこだわるのか』(文藝春秋)があります。 澤 康臣[専修大学研究者情報システム] |

| HP | ゼミメディア「VIRIDIS」 (VIRIDISとはラテン語で「緑」、そして若々しさを意味する言葉です) |

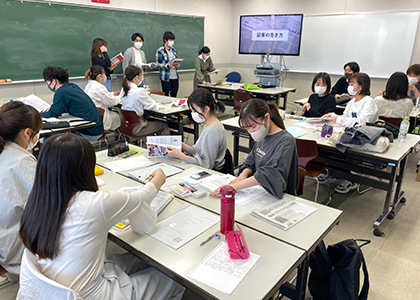

▲記事の書き方を学ぶ

ゼミで記事の書き方について学生同士のプレゼン・討論をしているところです。

▲取材風景

▲取材風景ゼミ生(写真右)が川崎市役所の取材をしているところです。

[2022年3月掲載]