専大日語・コラム

専大日語の教員による、月替わりのコラムです。

2017年10月:「 すゝめの子をいぬきかにかしつる 」-主格ガは平安時代にあったのか-

日本文学か、日本語学か

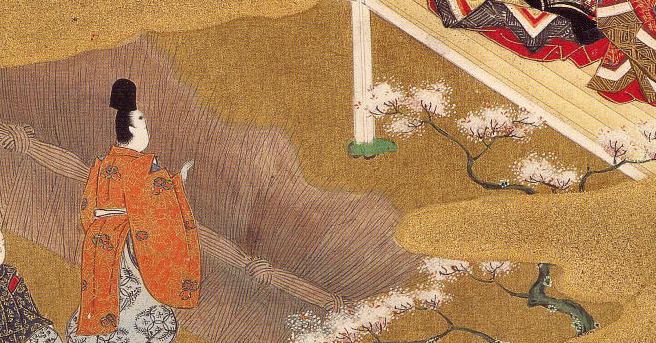

この柴垣の前に立っている男性、誰あろう光源氏です。これは、源氏物語を題材に描いた、いわゆる源氏絵の一節です。源氏絵には、絵巻物タイプ、屏風絵タイプ、扇絵タイプなどさまざまなものがあり、特に近世のものが状態の良く多く現存していて、これもその一つです(土佐光起筆『源氏物語画帖』より)。

ところで、一体何をしている場面だと思いますか。ヒントは、「若紫」(『源氏物語』第五帖)の重要な場面だということと、このコラムの題名です。

そうです。これは、光源氏が外から若紫(のちの紫の上)を

若紫は、籠を伏せた中に閉じ込めておいたのに(「ふせこのうちにこめつる物を」)と言って、その中にいた雀が逃げていってしまったことを縁先でたいそう残念がっている(「いとくちおしとおもへり」)くだりですね。

よく見るとこの雀(絵中央上方)に赤い糸を結わえてあるのがわかります。この若紫はこの雀をまさに籠の鳥状態で飼っていたのですね。

それを「いぬき(犬君)かにかしつる」、と言ってなげく有名な場面です。ちなみに、「いぬき」(若紫の遊び友達の童女、イヌちゃん・イヌさんほどの意味)で、ともに10才ほどですが、縁先に出ている若紫も年齢の割には大人びて描かれている気がします。

若紫はこうして光源氏に見初められたのちに、この地(北山というところ)から光源氏にやや強引に、光源氏の住まう二条院に引き取られていきます。そうしたストーリー展開を踏まえると、赤い糸の結ばれる相手なく飛びたつこの雀、どこか若紫本人の境遇を暗示しているようにも思えてきます。赤い糸で結ばれるべき誰かのもとへ、今いる場所から何者かによって解き放たれる。この源氏絵からは、そんなイメージを私は持ちました。解き放つ何者かは、雀にとっては「いぬき」なのだろうし、若紫にとっては結果として光源氏であったと。

一方の光源氏については、たまたま垣間見えてしまったということなのでしょうが、光源氏がまだハイティーンの頃という設定とはいえ、それにしても、いい若者のする図としては、個人的にはあまりいただけないという印象も、正直持ちました。文学的には、重要な場面なのかもしれませんが。みなさんは、この場面、どんなふうに鑑賞なさいましたか?

前振りが少し長くなってしまいました。こうした文学的な鑑賞上の問題なども楽しいのですが、日本語学科の須田研究室では、こうしたことを学んでもらうことは目的にしてはおりません。そもそも鑑賞は教えられませんし、ほかにもっと楽しいはずだと思っていることがあるからです。(*日本文学文化学科でなら、文学的な問題を詳しく学べることでしょう。)

もっと楽しいもの、それは文法、です。須田研究室は古典語の文法学を主な研究分野にしていますので、上で述べたような鑑賞的な思惟はみなさんの自由にお任せして、しかし、言語現象上の事実については、見落としのないようにしっかりと見てもらうようにしています。

文法学的には何が問題になるか

では、文学的な観点ではなく文法学的な観点では、この場面について例えばどんなことが問題になるでしょうか。

この絵であらわされている内容の本文部分を、現代の活字に直すと、次のようになります。(*国立国語研究所で公開されている「米国議会図書館蔵『源氏物語』翻字本文」から引用しました。なお、古代から現代までの文字や表記の問題については、同じく日本語学科の斎藤研究室で専門的に学んでいただけるはずです。)

ふせこのうちにこめたりつる物をとて

いとくちおしとおもへり

この資料のように、平安時代の和文(漢文調でない文章)は、普通平仮名で書かれていることが多いのですが、多くの古語辞典や文法教材などを見ると、「すゝめの子をいぬきかにかしつる」は、理解しやすさに配慮されて、漢字と仮名交じりで次のように記されています。

「雀の子を犬君が逃がしつる」

一度ためしに、古語辞典で「が」の項を引いてみてください。

この文で文法的に特筆すべきことは、この「が」です。ごく一部の参考書など(参考文献[2]など)では主格と異なる格であるとの説明も見られますが、多くは、「主格」用法の典型例の一つとしてこの例文を掲載していることでしょう。解釈としては、{雀の子をイヌさんが逃がしてしまった}、という趣旨で記されていると思います。

ところが、それはそれとして、いまこの資料に忠実に、平仮名だけの文としてこの第一行目の文を見てみると、また別な捉え方ができそうです。というのも、当時は濁点は示されませんでしたので、本文中の「か」は、「ガ」かもしれないし「カ」のままかもしれない。どちらの可能性もある、ということになります。

そうだとすれば、本来まず確かめなければならないことがあるはずです。どんなことでしょうか。それは、多くのテキスト等で主格のガとされるこの「ガ」ですが、「カ」である可能性は無いのか、ということです。三段階で、検証してみましょう。

(1)主語だから主格だとは言えない

なるほど、文の述語の{逃がす}という動作の主体は「いぬき」と考えられますから、これが文の主語になっているととれます。

しかし、少し専門的になりますが文法学では、主語であることや動作の主体であることと、主格という格(格助詞)が付くこととの関わりは、あくまで間接的です。この関わりを「

(2)連体形終止用法だとするとかなり例外的

また他方で、文末で完了の「つ」が「つる」という連体形になっているのは、どうしてでしょうか。残念ながら多くの辞書や参考書類では、歯切れの良い説明は見当たりません。

確かに、この時代(平安時代)にも、係り結びを受けずに連体形で終わることは、あり得ます。ゾやナムなどが無いのに、終止形ではなく連体形で終止する(連体形終止法という)用法ですね。

しかし、その用法の実例は、この時代ではごく稀にしかありません。しかも、韻文(和歌)の例がほとんどです。問題のこの箇所は会話部分ですから、散文も散文。つまり、この文は、連体形終止法ととらえると、この時代としてはまったくの稀少例、むしろ例外というほかなさそうです。

(3)「か」による係り結びの可能性も

では、これらのことを踏まえて、次の考え方はどうでしょうか。

この文の「か」は、いわゆる格助詞のガでないとしたら。一つは、疑問・疑念をあらわすいわゆる係り助詞「か」であるという見方があり得ます。文字通りに「か」と捉えてみる、ということですね。この場合、文末が「つる」という連体形で終わっていることは、通常の係り結びが成り立っているということになり、通則どおりの説明で済みます。したがって、連体形終止用法を持ち出して説明する必要がありません。

また、体言(名詞類)に付く「か」の文中用法(文末でない用法)は古くからあり(「虎か吠ゆると」{虎でも吠えているのかと})、平安時代に下っても決して珍しくはありません。

この場合の解釈は、「か」が反語のほかに疑問・疑念の意味をあらわしますので、さしずめ、{雀の子をイヌさんか誰かが逃がしてしまった}、などとなるでしょう。逃がした張本人が{イヌさんなのかどうかははっきりしないが}、{イヌさんとしか考えられないけれど}、という不明確さ・憶測・類推のニュアンスが出るように解釈できる、ということが重要になります。イヌさんがこの場にいなければ、尼君らに言いつけに来た感じでしょうか。

さて、一般には現代語の主格「ガ」の祖先のように取りざたされがちな例文ですが、このように言語事実にしっかり向き合う姿勢をくずさなければ、上述のようにまた異なった見方をすることが可能になるものです。文法上の捉え方が改まると、文学上の味わいも違ったものになるのではないでしょうか。

なお、この(3)の考え方は、この時代にはまだ、現代語のような主格「ガ」は成立していなかった、ということを主張していることになります。

客観的な事実を足がかりとして、さまざまな見方がある、ということに気づく。ひいては、さまざまな見方が、実際にできる。古典語文法の研究をとおして、みなさんのそんな資質も高めていってもらえたら嬉しいかぎりです。(*「が」か「か」か、ということについては、実は文法的にはもう一つ問題点がありますが、長くなりますので、また次回に。)

教室では、こうした現物(影印本という資料や本物も)をみんなといっしょに、どこかの鑑定団のように白い手袋などして見ていきます。いつかご一緒できるようお待ちしています。資料上の文法現象ですが、みなさん食い入るように見ていますよ。須田の講義では、光源氏よろしく垣間見る程度ではいられないのですね。一人ずつ壇上で見てもらいますので。

<参考文献>