2023.05.31 Wed

ONLINETOPICS

シンポジウム「裁判員裁判とえん罪防止」

法教育と再審について議論を交わす

▲裁判員裁判とえん罪防止をテーマに開催されたシンポジウム

▲裁判員裁判とえん罪防止をテーマに開催されたシンポジウム

法教育と裁判員制度、えん罪について考えるシンポジウム「裁判員裁判とえん罪防止」が5月20日、神田キャンパスでの対面とオンラインのハイブリッド方式で行われた。

専修大学法社会学ゼミ、裁判員ラウンジ、裁判員ネットなどの共催で約50人が参加。裁判員裁判でえん罪を防ぐための方策について、議論を交わした。

法改正により、裁判員の選任年齢が「18歳以上」に引き下げられ、今年から高校生や大学生も裁判員に選ばれる可能性がある。若者に対する周知や教育の必要性が高まるなか、第1部では、中学校や高校で行われている法教育の現状が報告された。飯考行法学部教授がコーディネーターを務め、法社会学ゼミの山川航さん(法3)が、自身が所属する学外団体の日本学生法教育連合会(USLE)の活動を紹介した。山川さんは「自分が高校生の時、楽しく法教育を受けたいと思っていた。USLEでは、そこを意識しながら、昔話法廷や模擬裁判などを通した法教育を小中高で行っている。大学生という若い世代が、より若い世代に向けて活動していることを知ってもらいたい」と語った。

専修大学法社会学ゼミ、裁判員ラウンジ、裁判員ネットなどの共催で約50人が参加。裁判員裁判でえん罪を防ぐための方策について、議論を交わした。

法改正により、裁判員の選任年齢が「18歳以上」に引き下げられ、今年から高校生や大学生も裁判員に選ばれる可能性がある。若者に対する周知や教育の必要性が高まるなか、第1部では、中学校や高校で行われている法教育の現状が報告された。飯考行法学部教授がコーディネーターを務め、法社会学ゼミの山川航さん(法3)が、自身が所属する学外団体の日本学生法教育連合会(USLE)の活動を紹介した。山川さんは「自分が高校生の時、楽しく法教育を受けたいと思っていた。USLEでは、そこを意識しながら、昔話法廷や模擬裁判などを通した法教育を小中高で行っている。大学生という若い世代が、より若い世代に向けて活動していることを知ってもらいたい」と語った。

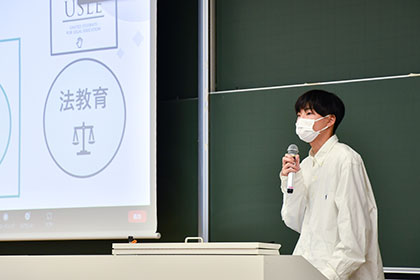

▲大学生による法教育活動を紹介した山川さん

▲大学生による法教育活動を紹介した山川さん第2部は、57年前に静岡県で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審が決まったことなどを例に、日本の再審手続きの課題について意見を交わした。

弁護士の鴨志田祐美さんは「再審に関する規定は70年以上変わっていない。再審請求の審理は裁判官の裁量にゆだねられており、再審格差が生まれている」と、現行制度の問題点を指摘。再審法改正に向けた取り組みを解説した。袴田さんの姉のひで子さんもビデオメッセージを寄せ、えん罪防止を訴えた。

弁護士で裁判員ネット代表の大城聡さんは「裁判官、検察官、弁護士という法曹三者に市民である裁判員が加わることで、異なる視点からより慎重に審議されることになる。裁判員裁判でえん罪を防ぐためには、若者に向けた法教育の充実が不可欠である」とまとめた。

弁護士の鴨志田祐美さんは「再審に関する規定は70年以上変わっていない。再審請求の審理は裁判官の裁量にゆだねられており、再審格差が生まれている」と、現行制度の問題点を指摘。再審法改正に向けた取り組みを解説した。袴田さんの姉のひで子さんもビデオメッセージを寄せ、えん罪防止を訴えた。

弁護士で裁判員ネット代表の大城聡さんは「裁判官、検察官、弁護士という法曹三者に市民である裁判員が加わることで、異なる視点からより慎重に審議されることになる。裁判員裁判でえん罪を防ぐためには、若者に向けた法教育の充実が不可欠である」とまとめた。

▲第1部のコーディネーターを務めた飯教授(左)

▲第1部のコーディネーターを務めた飯教授(左) ▲第2部では再審手続きについて意見を交わした

▲第2部では再審手続きについて意見を交わした