2024.10.22 Tue

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【国際経済学科】戦時下のロシア経済―データが語る事実

専修大学経済学部 野部 公一

経済学部での学びの最大の特徴は、データを重視するという点にあります。多種多様なデータを収集し、関連情報とも照合し、その意味を吟味していくことになります。また、国際経済学科では、主な対象は外国経済なので、英語や対象国の言語の運用能力も同時に求められることになります。こうして収集されたデータは、意外な事実や新たな観点を示してくれることがあります。本稿では、2024年9月時点で継続中のウクライナ戦争下のロシア経済の現状を考えてみましょう。

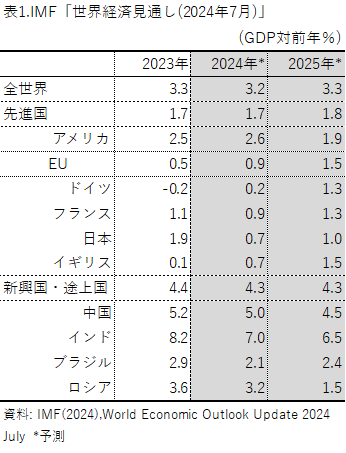

まずは、現在のロシア経済ですが、G7を中心としたいわゆる「西側諸国」の厳しい経済制裁にもかかわらず、良好な経済成長率が確保されています。表1は、IMF (国際通貨基金)が定期的に公表している「世界経済見通し」の現時点での最新版です。同表によれば、ロシアのGDPは、2023年には対前年比で3.6%の増加、2024年にも3.2%の成長が見込まれています(同時期の日本の数値は、1.9%と0.7%に過ぎません)。では、ロシア経済の成長が確保されている原因は、なんでしょうか。それは、経済のグローバル化の下で、ロシアが天然資源の供給国として、世界経済の中の不可欠な存在として深く組み込まれていることにあります。このため、「西側諸国」がロシアとの取引を拒否したとしても、取引をおこないたい別の諸国が登場してくるのです。

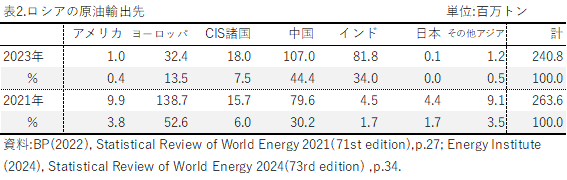

以上の関係がもっとも際立った形で現れているのが、原油貿易です。表2は、ウクライナ戦争前後の2021年と2023年のロシアの原油輸出先を比較したものです。アメリカ・ヨーロッパ・日本への原油輸出は減少しました。しかしそれは、インド・中国・かつて同じソ連であったCIS諸国への輸出が増加したことによって、ほぼ埋め合わされたことが確認できます。ちなみに、インドが輸入したロシア産原油は、インドで精製され、石油製品となってヨーロッパに輸出されているそうです。要は、原油の最終的な消費地は、変わっていないわけです。

また、ロシアに代わる得る供給国が少ない場合には、経済制裁下でも、ロシアとの貿易は継続されます。代表的な例が天然ガスです。日本は、液化天然ガス(LNG)輸入の約1割弱を現在もロシアから輸入し続けています。輸入された液化天然ガスは、主に発電用に使われています。ロシアからの輸入がなかったなら、猛暑日の続いた2024年の日本の夏は、もっと厳しいものになっていたかもしれません。日本のロシアからの液化天然ガス輸入は、輸入先の多角化を図るという国の方針に基づいたものです。日本は、この方針に従って、すでに1990年代からロシア極東のサハリンにおける天然ガス開発に関与し続けてきました。このため、ロシアからの天然ガス輸入は、今後も継続される公算が強いと思われます。

もちろん、経済制裁によってロシアがダメージを被っていないわけではありません。しかし、同時に経済制裁を行う側にもダメージが与えられています。とりわけ、安価なロシア産天然ガスに依存してきたEU諸国は、軒並み経済成長率を落としています。表1は、経済制裁を行った諸国の方が、2023年においては経済成長率が低かったこと、2024年においても同様の状況が予測されていることを示しています。

意外なことに、2024年の現在でも、ロシア産天然ガスは、(ソ連時代に)ウクライナに敷設されたパイプラインを使って、ハンガリーやスロヴァキア等に輸出され続けていています。そして、契約に則り、ロシアはパイプラインの使用料金をウクライナに支払い、ウクライナはその受け取りを続けています。同時に戦争中にもかかわらず、ウクライナに敷設されたパイプラインは攻撃もされず稼働し続けています。この事実は、ある局面では「経済的利益は、政治的判断を上回ること」を示しているように思われます。

まずは、現在のロシア経済ですが、G7を中心としたいわゆる「西側諸国」の厳しい経済制裁にもかかわらず、良好な経済成長率が確保されています。表1は、IMF (国際通貨基金)が定期的に公表している「世界経済見通し」の現時点での最新版です。同表によれば、ロシアのGDPは、2023年には対前年比で3.6%の増加、2024年にも3.2%の成長が見込まれています(同時期の日本の数値は、1.9%と0.7%に過ぎません)。では、ロシア経済の成長が確保されている原因は、なんでしょうか。それは、経済のグローバル化の下で、ロシアが天然資源の供給国として、世界経済の中の不可欠な存在として深く組み込まれていることにあります。このため、「西側諸国」がロシアとの取引を拒否したとしても、取引をおこないたい別の諸国が登場してくるのです。

以上の関係がもっとも際立った形で現れているのが、原油貿易です。表2は、ウクライナ戦争前後の2021年と2023年のロシアの原油輸出先を比較したものです。アメリカ・ヨーロッパ・日本への原油輸出は減少しました。しかしそれは、インド・中国・かつて同じソ連であったCIS諸国への輸出が増加したことによって、ほぼ埋め合わされたことが確認できます。ちなみに、インドが輸入したロシア産原油は、インドで精製され、石油製品となってヨーロッパに輸出されているそうです。要は、原油の最終的な消費地は、変わっていないわけです。

また、ロシアに代わる得る供給国が少ない場合には、経済制裁下でも、ロシアとの貿易は継続されます。代表的な例が天然ガスです。日本は、液化天然ガス(LNG)輸入の約1割弱を現在もロシアから輸入し続けています。輸入された液化天然ガスは、主に発電用に使われています。ロシアからの輸入がなかったなら、猛暑日の続いた2024年の日本の夏は、もっと厳しいものになっていたかもしれません。日本のロシアからの液化天然ガス輸入は、輸入先の多角化を図るという国の方針に基づいたものです。日本は、この方針に従って、すでに1990年代からロシア極東のサハリンにおける天然ガス開発に関与し続けてきました。このため、ロシアからの天然ガス輸入は、今後も継続される公算が強いと思われます。

もちろん、経済制裁によってロシアがダメージを被っていないわけではありません。しかし、同時に経済制裁を行う側にもダメージが与えられています。とりわけ、安価なロシア産天然ガスに依存してきたEU諸国は、軒並み経済成長率を落としています。表1は、経済制裁を行った諸国の方が、2023年においては経済成長率が低かったこと、2024年においても同様の状況が予測されていることを示しています。

意外なことに、2024年の現在でも、ロシア産天然ガスは、(ソ連時代に)ウクライナに敷設されたパイプラインを使って、ハンガリーやスロヴァキア等に輸出され続けていています。そして、契約に則り、ロシアはパイプラインの使用料金をウクライナに支払い、ウクライナはその受け取りを続けています。同時に戦争中にもかかわらず、ウクライナに敷設されたパイプラインは攻撃もされず稼働し続けています。この事実は、ある局面では「経済的利益は、政治的判断を上回ること」を示しているように思われます。