2024.07.29 Mon

ONLINETOPICS

ネットワーク情報学部

プロジェクト中間発表会を開催

▲前期の活動の成果を報告したプロジェクト中間発表会

▲前期の活動の成果を報告したプロジェクト中間発表会ネットワーク情報学部3年次生の必修科目「プロジェクト」の中間発表会が7月13日、生田キャンパスで開かれた。

プロジェクトは、教員や学生が立案したテーマごとにチームを組み、研究や開発を行うグループワーク型の演習科目。中間発表会では全28プロジェクトがポスターや制作物を展示して前期の活動を報告した。

プロジェクトは、教員や学生が立案したテーマごとにチームを組み、研究や開発を行うグループワーク型の演習科目。中間発表会では全28プロジェクトがポスターや制作物を展示して前期の活動を報告した。

宮津和弘プロジェクトは、「Xの先には、Zがある!」をスローガンに、専大生のための新たなデータプラットフォーム「SENSHU-Z」の開発に取り組んでいる。投稿、検索、チャット機能は完成しており、それに加えて、生成AIによる質問応答機能の実装も準備している。デザインを担当したメンバーは「多くの人に快適に使ってもらえるように、ボタンの配置などUI(ユーザーインターフェース)を工夫した。正式リリースに向けて、さらにブラッシュアップしていきたい」と今後の展望を語った。

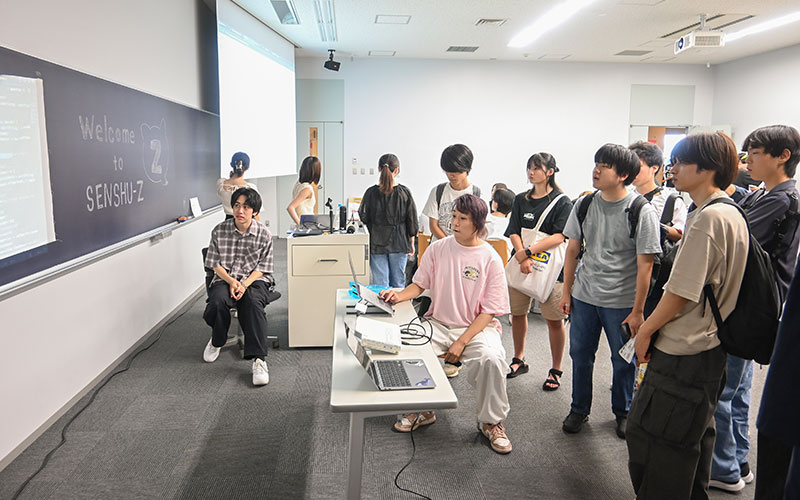

▲「SENSHU-Z」の使い方を説明する

▲「SENSHU-Z」の使い方を説明する宮津プロジェクト

▲石川県加賀市の魅力を紹介する山下プロジェクト

▲石川県加賀市の魅力を紹介する山下プロジェクト石川県加賀市の関係人口増加を目標に活動するのは山下清美プロ ジェクト。

メンバーが実際に訪れて発見した同市の魅力を、五感で堪能してもらう体験型の展示会を企画しており、その一部を公開した。

AI技術を暮らしに役立てようという研究も多く見られた。鈴木裕信プロジェクトは、手話話者との対話を目的としたウェアラブルデバイス の製作に挑戦中だ。「手話の動きを読み取り音声に変換する」「発話を文字として表示する」という2つの機能で、手話話者との円滑なコミュニケーションの実現を目指している。

▲開発中のウェアラブルデバイスを手にする

▲開発中のウェアラブルデバイスを手にする鈴木プロジェクトのメンバー

▲尾形プロジェクトは

▲尾形プロジェクトはジェスチャーによる家電の遠隔操作を実演

尾形幹人プロジェクトのテーマは、ジェスチャーによって操作できる次世代スマート家電システム。

その一環として、骨格認識や画像認識の技術を使って、指の動きで部屋の照明を遠隔操作する仕組みを開発し、実演した。

それぞれの発表に対し、教職員や学生、関係者らからさまざまな意見が寄せられた。各プロジェクトではこれらを踏まえて、12月の最終発表会に向けて研究・開発を進めていく。