2023.11.01 Wed

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【生活環境経済学科】なぜインフレは悪いのか:経済学の視点

専修大学経済学部 坂口 明義

ここ数年、「持続的な物価上昇」を意味するインフレーション(以下「インフレ」)が世界中で問題になっています。ここでは、経済学の知識を使って、「なぜインフレは悪いのか」を考えてみます。経済学はどのような視点から経済を見るのか、それを知るきっかけにしてもらえればと思います。

2021年春、欧米でインフレ率(物価上昇率;物価上昇のスピード)が上がり始めました。その後インフレは主要国全体に広がり、今や「世界インフレ」の様相を呈しています。日本でも2022年春からインフレ率が上昇し始め、2023年にかけては「値上げラッシュ」が大きな話題になりました。日本経済の長年の課題はデフレ脱却でしたが、いまやインフレの問題も心配しないといけなくなりました。

わが国でも「世界インフレ」の研究が進められ、いろいろなことがわかってきました。世界インフレの原因は、グローバル経済におけるモノ(財)の需要拡大と供給制約であること(日本経済新聞社2022, p.18)、その背景には、コロナ・パンデミック下での消費行動の変容(サービスからモノへ)があること(渡辺2022)、日本でインフレ率上昇が遅れたのは日本の特殊な価格決定方式によること(加谷2022)、等々。

しかし、この間、インフレが「なぜ悪いのか」という基本的な点について私たちの理解はどれだけ深まったでしょうか。メディアの報道により、<デフレも悪いがインフレも悪い>、<インフレも軽微なうちはまだよいが悪化すると恐ろしい>といったことは、常識として定着した感があります。だが、そもそもインフレが「なぜ悪いのか」については、<私たちの生活は苦しくなるから>という個人レベルの話はわかり易いけれども、金融政策や為替レートの問題といった日本経済への悪影響となるとよくわからない、という人が多いのではないでしょうか。もちろん日本経済全体への悪影響も、最終的には個人の生活に関わる問題なのですが、経済システムの問題として独自に考えることも大切です。サッカー等のチームスポーツにおいて、個と全体の両方が大切だと言われます。インフレが「なぜ悪いのか」も、個(個人の生活)の問題としてだけではなく、全体(経済システム)の問題として考える必要があります。

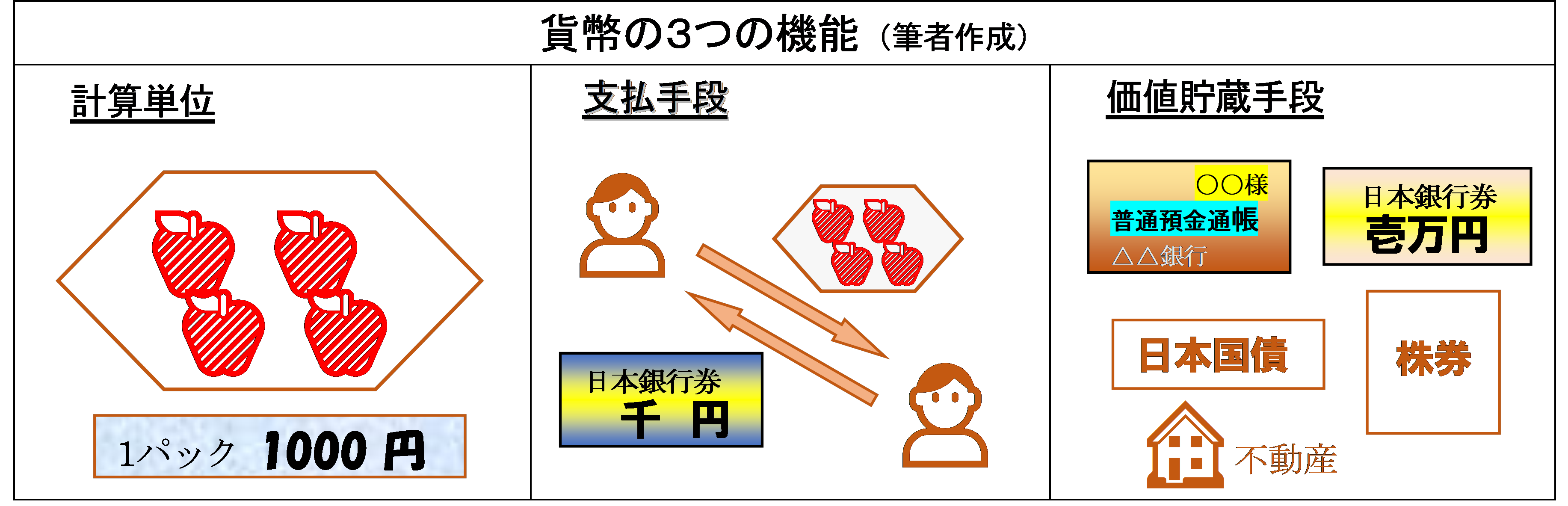

経済学の知識を使って、インフレが「なぜ悪いのか」を考えてみましょう。ここで使うのは貨幣機能論という議論です(「貨幣」という用語がわかりにくい人は「お金」と読み替えて下さい)。貨幣の機能(働き)を、計算単位、支払手段、価値貯蔵手段の3つに分けて考えるのが貨幣機能論です。以下、インフレが3つの機能にどう影響するか、順に考えていきます(※なお、為替レートの問題は説明が長くなるので、今回は省略します)。

貨幣の3つの機能からインフレ問題を考える

まず計算単位の機能です。例えば商店でモノを売るとき、「100円」という価格(値段)を付けます。モノの価値は、kg(重量単位)やm(長さの単位)ではなく「円」という通貨単位で表されます。価値を表現する手段は、貨幣によって与えられます。これが、貨幣の計算単位機能です。インフレ問題とは、何よりもまず計算単位の問題です。物価(モノの価格)が上昇すると、同じ金額の貨幣で買えるモノは減少します(例えば、1年前に100円で10個買えたのが、今は8個しか買えない)。貨幣の価値(購買力)の目減りです。ここで問題になるのが、所得の分配への影響です。例えば年金受給者の場合、毎月受け取る年金の価値が目減りします。そこで、年金の受給には物価スライド制が設けられました。しかしサラリーマン(賃金労働者)の場合、物価上昇で毎月の給料が目減りするとき、労使交渉による賃上げで目減り分を補わない限り、分配上の不利を被ってしまいます。その一方、利潤という所得(配当や利子の支払いに回る)を得る企業側は、インフレによる経費高騰から利潤が減ったとき、条件が許せば自社製品の値上げで相殺できる可能性があります。よって、インフレ下では、サラリーマンと企業との分配関係は、サラリーマン不利に変化しがちです。このように、分配の「公正(Equity)」を損なうとき、インフレは「悪い」とされます。今の日本で賃上げ要求が強まっているのは、分配の不公正を是正しようという動きです。ただしここで、少々厄介な問題が入り込んできます。賃上げで利潤が減るとき、企業側がその分を値上げで取り戻そうとするとき、賃上げと値上げの悪循環が始まる恐れがあるのです。この悪循環(賃金物価スパイラル)を引き起こさずに、分配の公正を実現することが求められます。

最後の価値貯蔵手段とは、価値を貯える機能であり、「資産機能」とも呼ばれます。通貨は価値貯蔵手段にも使われます。支払手段として使わずに保有している現金や預金がそれです。しかし通貨以外のものも価値貯蔵手段に使われます。実物資産(不動産、美術品、金等)、証券(株、債券等)、金融商品(投資信託、保険等)がそれです。ここではこれらを一括して「資産」と呼びます。資産は「資産市場」で売買されます。以下通貨と資産に分けながら、価値貯蔵手段に対するインフレの影響を考えてみます。インフレが起こると通貨が目減りするので、資産の価値保全能力が相対的に高まります。そのため、通貨を手放し、資産を買おうという動きが起き、資産市場の価格は上昇します。ところが資産市場は、投機が支配する市場でもあります。インフレによる資産価格上昇は、投機(安く買って高く売って儲ける)を誘発し、投機需要の作用による暴騰(急激な価格上昇)が生じます。問題は、資産市場の暴騰が必ず暴落を伴うことです。資産市場のこうした不安定な運動を引き起こすという理由で、インフレは「悪い」とされます。では暴落はなぜ起こるのでしょうか。インフレが引き起こす分配の不公正や成長の阻害(前述)が社会の許容限度を超えるとき、政府=通貨当局は金融引締め政策でインフレ抑制に乗り出します。歯車は逆に回り始め、今度は資産を売却して通貨を入手しようという動きが起き、暴騰していた資産価格が下げ始めます。このとき<これ以上下落しないうちに売ってしまおう>という動きから、資産市場は暴落に転じます。その影響は甚大です。資産市場は資金を引き寄せられなくなり、債券や株の発行による企業の資金調達が困難になります。また銀行が投機資金を貸し付けていた場合には、投機に失敗した貸付先から資金回収ができず、銀行の不良債権につながります。その重圧で銀行の融資が減少します。要するに、インフレは資産市場の激しい不安定性(暴騰から暴落へ)を引き起こし、最終的に経済の基盤である資産市場や銀行システムの「安定(Stability)」を危うくする、という意味でも「悪い」と言えます。

経済学が重視する3つの価値と経済学の学び

以上、貨幣の3つの機能から考えることによって、インフレが「悪い」のは、分配の「公正」、生産の「成長」、経済システムの「安定」を損なうからであることがわかりました。インフレ率が高まってくるにつれ、経済全体へのこうした弊害が無視できなくなるとき、種々のインフレ対策(最終的には金融引締めによるインフレ抑制策)がとられるわけです。インフレをめぐるこうした話に、あるいは経済学的な考察というものに興味を持った人は、ぜひ経済学部でもっと深く学んでもらえればと思います。

ところで、ここで取り上げた公正・成長・安定の3つは、経済学が一般に重視する価値でもあります(坂口2023)。経済学者は、経済を見るとき、「公正」の状態はどうか、「成長」の状態はどうか、「安定」の状態はどうかにいつも目を配ります。重要なのは、この3つが、各国の憲法に見いだされる基本的な社会理念に通じているということです。<自由で公正な社会>は所得の「公正」に、<人々の生命と生活の安定>は「成長」に、そして<国民の安全の保障>は経済システムの「安定」にそれぞれ関連しています。

大学の授業では、いろいろな立場の経済学に出会います。どの立場であれ上の3つの価値を重視することには変わりないですが、得意とするもの、特に関心を向けるものが異なります。マルクス派は分配の「公正」の条件に、新古典派は「成長」の条件に、ケインズ派は経済システムの「安定」の条件に焦点を当てます。各立場からの熱心な議論を聴いていると、しばしば、私たちはある種の「幻想」に陥りがちです。<公正の問題を解決すれば自ずと成長や安定も達成できる><成長の問題を解決すれば公正や安定は問題ではなくなる>など。しかし、これは一般に「原理主義的」とされる危険な考え方です。公正・成長・安定それぞれの問題の最終的・絶対的な解決は存在しないし、たとえそれができたとしても他の2つの問題が自ずと解決できるわけではありません。経済の仕組みはそんなに単純ではないということです。また1つの価値が他の価値よりも重要だということもなく、どれも同じように重要です。例えば、<完全な所得平等が達成されれば成長は犠牲にしてもよい><後で資産市場の不安定が待っているとしても当面の成長が十分に高ければ問題はない>などといったことにはなりません。3つの価値は「多元的」なのです。

経済の歴史を振り返ると、高度成長が終わった1970年代、「成長」の問題が焦点化され、「成長」重視の新古典派経済学が大きな影響力を持つようになりました。新古典派の考え方に沿って、問題解決のために、経済や金融のグローバル化が進められました。しかし2008年のサブプライム金融危機をきっかけに、今度は、グローバル化が引き起こした分配の「不公正」や、金融危機を引き起こすグローバル金融の「不安定」が問題化しました。それとともに、「公正」重視のマルクス派、「安定」重視のケインズ派が注目されるようになりました。

このように、経済の中心問題が変わるとともに、「主役」となる経済学も交替していきます。経済状況によって「主役」と「脇役」が交替する点は、経済学の大きな特徴の1つです。その時期に「主役」を務める経済学は、世間の注目度が高く、影響力も大です。ここで強調しておきたいことがあります。それは、経済学を学ぶ姿勢として、「主役」だけでなく「脇役」の考え方についても理解することが重要だということです。現在の私たちには、できるだけ良好・良質な経済社会を将来世代に引き渡すという責任があります。公正・成長・安定の3つの価値に照らして「今よりも改善された」社会を 追求することになりますが、現実には、例えば<成長を高めれば公正が損なわれる>といった価値間の相反が起き、どの価値を優先しどの価値を犠牲にするかの選択が常に求められます。こうした選択を成功させるには、「主役」「脇役」を問わず多様な経済学の知見を借りることが不可欠なのです。

参考文献

・ 加谷珪一『スタグフレーション』祥伝社新書、2022年。

・ 日本経済新聞社編『これからの日本の論点2023』日本経済新聞社、2022年。

・ 坂口明義「貨幣の適正な在り方とは何か――コモンズ派貨幣制度説に学ぶ――」、『専修経済学論集』第58巻第1号、2023年7月。

・ 渡辺努『世界インフレの謎』講談社現代新書、2022年。

・ 加谷珪一『スタグフレーション』祥伝社新書、2022年。

・ 日本経済新聞社編『これからの日本の論点2023』日本経済新聞社、2022年。

・ 坂口明義「貨幣の適正な在り方とは何か――コモンズ派貨幣制度説に学ぶ――」、『専修経済学論集』第58巻第1号、2023年7月。

・ 渡辺努『世界インフレの謎』講談社現代新書、2022年。