2023.06.07 Wed

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【生活環境経済学科】社会経済史の視点から絵画を読み解く―ミレー「落穂拾い」が意味するもの―

専修大学経済学部 齊藤 佳史

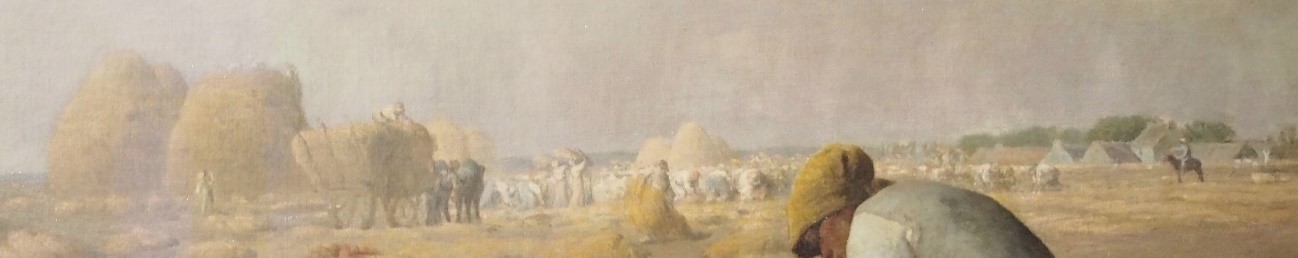

私は西洋経済史を専門としており、特に近現代フランス経済史を研究しています。経済学部では、自身の研究分野で興味深く感じた事柄を学生の皆さんと共に分かち合うことを願って授業を進めています。今回はフランスの画家ミレー(Jean-François Millet, 1814-1875)が1857年に発表した「落穂拾い」(原題は“Des glaneuses”で、「落穂を拾う女たち」という意味です)を取り上げ、この作品を社会経済史の視点から読み解いてみましょう。 ミレー「落穂拾い」(1857年)(筆者撮影)

ミレー「落穂拾い」(1857年)(筆者撮影)

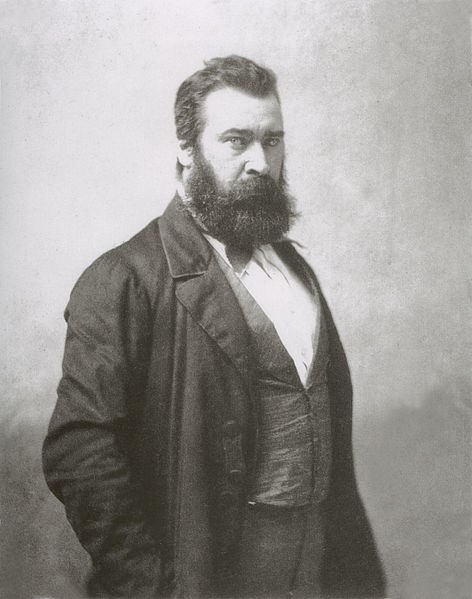

ジャン=フランソワ・ミレー

ジャン=フランソワ・ミレー(出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-FrancoisMillet(Nadar).jpg)

オルセー駅(1900年)

オルセー駅(1900年)(出典:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gare-d%27Orsay-BaS.jpg)

オルセー美術館構内(筆者撮影)

オルセー美術館構内(筆者撮影)

(3人の女性の後方には、積み上げた収穫物、運搬用の荷車、収穫作業中の農民たち、馬に乗った監督者などが見えます。)

(3人の女性の後方には、積み上げた収穫物、運搬用の荷車、収穫作業中の農民たち、馬に乗った監督者などが見えます。) 現代の生活環境に関わる「公共の福祉」のように、当時は「名望家(行政当局者や地主などの有力者たち)が地域内の食料を安定的に確保することで、民衆の生存を保障しなければならない」という暗黙の社会的ルールがありました(こうしたルールに基づく経済規範をモラル・エコノミーといいます)。したがって、そうしたルールの一環として、刈り取り後に貧農が落穂を拾えるように、収穫作業もあえて大雑把な方法で進めたのです。当時の農村において、落穂拾いは貧農に対する共同体的保護として機能していたので、収穫作業では落穂を残すのが合理的方法と見なされていました。「合理性」は社会的・歴史的文脈によって大きく異なるのであって、現代社会の効率性に基づく「合理性」や「常識」は決して普遍的なものではありません。

さて、落穂拾いはもともと中世農村社会の基本ルールとされていましたが、その後の変容プロセスは国や地域によって異なります。例えば、イギリスでは資本主義的な農業経営の促進によって農村の社会経済構造が大きく変化し、18世紀後半頃には落穂拾いの慣行がかなり縮小・規制されるに至りました。これに対してフランスでは、地域による差異こそあれ、資本主義的農業経営の進展がイギリスよりも緩慢で、19世紀になっても農村共同体的慣行がしばしば看取されました。ですから、ミレーの「落穂拾い」という作品は、19世紀半ばのフランスが旧来の共同体的ルールを存続させつつ、市場経済の緩やかな進展を志向していたことを示す重要な歴史的証拠でもあるのです。

上述したように、「落穂拾い」は貧しい農民たちが黙々と落穂を拾う姿を描いています。では、この作品は当時の貧困や搾取の惨状を訴えかけているのでしょうか。この点を作者に直接尋ねることはできないので、私の推測にすぎないのですが、ミレーは農村の人々が支え合う日常的風景に深い共感や崇高さを見出して「落穂拾い」を描いたのではないでしょうか。たしかに作品中の3人の女性は喜びに溢れているわけではなく、落穂を拾い続ける生活の厳しさをそこに読み取ることも可能です。しかし他方で、農民に対する温かく柔らかな眼差しをこの作品に感じるのは私だけではないでしょう。それは過去を懐かしむノスタルジーにも似た感覚です。

ミレーのノスタルジーは、当時の社会経済状況が変容する中で、一層強く表れたに違いありません。フランスでの資本主義の進展は緩やかであったとはいえ、この作品が描かれた1850年代後半は経済史的にはフランス産業革命の完了期にあたり、工業・鉄道・金融などが成長しつつありました。市場経済活動の広がりとともに、新たな時代に即した自助努力が奨励されるようになり、落穂拾いの慣行は消えゆく運命にありました。もしかすると、ミレーはかすかな惜別の情も抱きながら、自分の目に映る「古き良き時代」の農村風景を絵画の形で世に残そうとしたのかもしれません。

限られた紙幅でしたが、社会経済史の視角から芸術作品を読み解くおもしろさを多少なりとも感じ取っていただけたでしょうか。このように社会経済史の知識は絵画を理解する手助けとなることもあります。そして、私たちは1枚の絵画を前にしながら、いつしか作者の世界に静かに入り込んでいきます。美術館の静寂の中で作者の時代に思いを巡らせながらゆっくりと過ごす時間は、人生の幸せなひと時といえるのではないでしょうか。

さて、落穂拾いはもともと中世農村社会の基本ルールとされていましたが、その後の変容プロセスは国や地域によって異なります。例えば、イギリスでは資本主義的な農業経営の促進によって農村の社会経済構造が大きく変化し、18世紀後半頃には落穂拾いの慣行がかなり縮小・規制されるに至りました。これに対してフランスでは、地域による差異こそあれ、資本主義的農業経営の進展がイギリスよりも緩慢で、19世紀になっても農村共同体的慣行がしばしば看取されました。ですから、ミレーの「落穂拾い」という作品は、19世紀半ばのフランスが旧来の共同体的ルールを存続させつつ、市場経済の緩やかな進展を志向していたことを示す重要な歴史的証拠でもあるのです。

上述したように、「落穂拾い」は貧しい農民たちが黙々と落穂を拾う姿を描いています。では、この作品は当時の貧困や搾取の惨状を訴えかけているのでしょうか。この点を作者に直接尋ねることはできないので、私の推測にすぎないのですが、ミレーは農村の人々が支え合う日常的風景に深い共感や崇高さを見出して「落穂拾い」を描いたのではないでしょうか。たしかに作品中の3人の女性は喜びに溢れているわけではなく、落穂を拾い続ける生活の厳しさをそこに読み取ることも可能です。しかし他方で、農民に対する温かく柔らかな眼差しをこの作品に感じるのは私だけではないでしょう。それは過去を懐かしむノスタルジーにも似た感覚です。

ミレーのノスタルジーは、当時の社会経済状況が変容する中で、一層強く表れたに違いありません。フランスでの資本主義の進展は緩やかであったとはいえ、この作品が描かれた1850年代後半は経済史的にはフランス産業革命の完了期にあたり、工業・鉄道・金融などが成長しつつありました。市場経済活動の広がりとともに、新たな時代に即した自助努力が奨励されるようになり、落穂拾いの慣行は消えゆく運命にありました。もしかすると、ミレーはかすかな惜別の情も抱きながら、自分の目に映る「古き良き時代」の農村風景を絵画の形で世に残そうとしたのかもしれません。

限られた紙幅でしたが、社会経済史の視角から芸術作品を読み解くおもしろさを多少なりとも感じ取っていただけたでしょうか。このように社会経済史の知識は絵画を理解する手助けとなることもあります。そして、私たちは1枚の絵画を前にしながら、いつしか作者の世界に静かに入り込んでいきます。美術館の静寂の中で作者の時代に思いを巡らせながらゆっくりと過ごす時間は、人生の幸せなひと時といえるのではないでしょうか。