2023.02.03 Fri

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【国際経済学科】ジェンダーの視点から見る発展途上国

専修大学経済学部 飯沼 健子

国際経済学を志す学生が関心を寄せるテーマの一つに、発展途上国問題があります。発展途上国の現状を学ぶ、低開発の要因を探る、発展途上国への援助を行う国際機関・政府機関・NPO/NGOそして投資を行う民間企業の活動を分析するなど、このテーマからは多くの学びの題材が得られます。2000年に国連ミレニアム・サミットで採択された「ミレニアム開発目標(MDGs)」と、それを発展的に引き継いで2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」でも貧困削減が第一の目標となっており、発展途上国の貧困問題は世界的な最重要課題と言ってよいでしょう。発展途上国研究は、植民地から独立国が次々に誕生した第二次世界大戦後から徐々に進展し、その知見が開発政策・援助政策にも活かされるようになりました。時を経て1970年代から少しずつ認識されるようになったものに、開発における女性の視点があります。これは1980年代以降、ジェンダー(社会的・文化的に形成された性差)の視点として発展途上国の開発政策・援助において重要な概念となりました。長らく開発援助を行うにあたり、受益者が男性か女性か、影響を受けるのは男性か女性かなどを踏まえずに計画された援助事業は、大抵が男性のみを支援対象として想定していました。あえて単純な例を挙げると、途上国農村の多くの世帯で飼われているニワトリの世話をするのは女性であるのに、男性だけを対象とする養鶏技術研修が援助事業活動としてかつては実施されていました。男性はより進んだ技術を学ぶ公的な役割があるが、女性にはこうした知識は必要ないという思い込み、つまり社会的・文化的に作られた伝統的なジェンダー役割をそのまま当てはめたことによるものでした。また、一家の長である男性が受益者となれば、自然と家族全員にその効果が行き渡ると想定されていました。やがて女性が家庭だけでなく社会や経済において多くの役割を担っている(しかし正当に評価されない)ことが認識されるようになり、男性だけに便益が与えられても必ずしも家族全員に波及するとは限らないということも分かってきました。ジェンダーの視点から見ると、実態把握と支援において留意すべき点が浮かび上がってきたわけです。

ここではジェンダーの視点を用いることで発展途上国問題のどんな側面が見えるようになるのかについて、出稼ぎ労働、人口問題を取り上げて考えてみましょう。

先ず出稼ぎ労働ですが、発展途上国の貧困層にとって、出稼ぎは家計を支える上で多くの場合主要な収入源です。遠方の都市まで移動する出稼ぎ労働者は通常男性だと思われがちですが、実際には男女双方が出稼ぎ労働に携わっています。更に、通常の就労よりも出稼ぎ労働の方が女性の就業率が高いと言われています。従って女性の出稼ぎによる収入は現金収入が少ない農村の家計を支える重要なものなのです。多くの国の人々は、一家の稼ぎ手は男性だというイメージを持っていますが、そのイメージのまま男性が稼ぎ手という前提で支援を行うと現実からかけ離れたものになってしまいます。

工業化の初期段階にある発展途上国の製造業の代表的なものに、輸出向けの縫製業があります。それは女性労働力 ―その多くは出稼ぎ― に大きく依存しています。例えば、バングラデシュの縫製業は1980年代に始まり2017-2018年には300億米ドルの産業となり、バングラデシュの輸出収入の83%を占めるようになりました(ILO, 2022)。縫製業就労者数も1980年代半ばの10万人弱から2012-2013年には約400万人へと大幅に増加し、うち女性の割合はおよそ6~8割と推定されており、女性労働者は重要な位置づけにあります(同上)。外貨獲得に役立つ成長産業ではあるものの、大半の労働力が農村出身の若い女性であり、低賃金、長時間労働、安全管理の欠如、暴力など、労働条件・就業環境・人権の上で多くの問題を抱えています。

写真1は、バングラデシュ、ダッカ近郊の工業団地内にある輸出向け衣料の縫製工場の様子です。この工場では照明は一通り設置されており、一応天井にファンもついてはいますが、それでも少し手狭で、ミシンや機械・器具が多くあるこの作業場で安全管理がどこまで可能なのか疑問です。写真撮影が許可されなかった近くの他の縫製工場は、もっと狭く混雑しており、薄暗く暑くて作業環境は劣悪でした。そしてその工場の階段の踊り場一杯にヨーロッパの主要な港名が記された段ボール箱が山積みにされており、避難経路を完全にふさいでいました。

写真1:バングラデシュ、ダッカ近郊の工業団地の縫製工場、2007年、筆者撮影。

写真1:バングラデシュ、ダッカ近郊の工業団地の縫製工場、2007年、筆者撮影。

更に、出稼ぎの現象は、国内だけでは収まりません。女性労働者は出稼ぎを通して都市部や輸出加工区で近代化・西洋化に触れますが、短期契約により解雇されると出身の共同体に戻れず行き場を失い、先進国への移民予備軍を形成することになります(Sassen, 1988)。また先進国だけではなく、途上国間での労働力移動も生じます。国外の賃金が高ければ、国内での出稼ぎを経ずして多くの若者が移民労働者となります。東南アジアでは最貧国であるミャンマー、ラオス、カンボジアから経済的には中進国である隣国タイに、東南アジアで最多の移民労働者が流入しています。送り出し国・受け入れ国の経済格差、受け入れ国の人口動態などの要因が働いているからです(飯沼、2021)。ここでも男女ともほぼ同数、または送り出し国によっては女性の方が多く移民労働者となります。国内での出稼ぎと比べ、外国で移民労働者になると受け入れ国側の社会保障の対象に含まれないなどして労働条件・就労環境・人権の問題が深刻化します。特に違法労働者となった場合は給料未払・暴力・人身売買など、女性が被害者となるリスクが高いのです。

こうして、男性稼ぎ手のイメージに反して、実際には貧しい農村から多くの若い女性が家計の稼ぎ手として国内外の移民労働者となっており、グローバルサプライチェーン、送り出し国・受け入れ国双方の要因といった、国際的な経済関係に組み込まれていることが、ジェンダーの視点から明らかになります。

次に人口問題を見てみましょう。従来発展途上国では人口爆発が起きて人口が増加の一途を辿ると思われがちですが、東南アジアでは少子化が進んでおり、これもジェンダーの問題と関係しています。

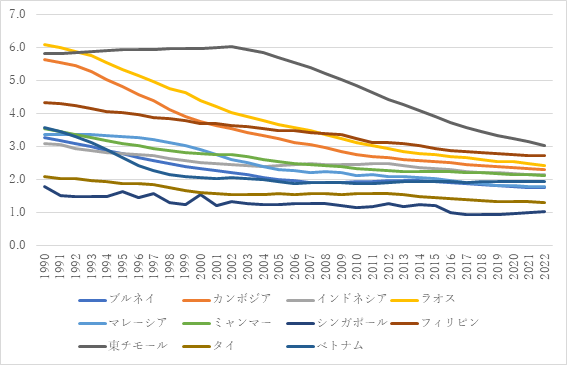

2021年の日本の合計特殊出生率(一人の女性が一生の間に産む子供の平均数)は1.30でした。シンガポールの2022年合計特殊出生率は1.03、タイは1.32と、日本と同レベルまたはそれ以上の少子化が進行しています。その他の国の出生率の動向を見ても、今後少子化が進むことが推測されます。東南アジア諸国の中で合計特殊出生率が高い国は東チモール、ラオス、フィリピン、カンボジアですが、いずれも急速な減少傾向にあります(図1)。

図1:東南アジア諸国の合計特殊出生率の推移

図1:東南アジア諸国の合計特殊出生率の推移出所:United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2022 Revision, 2022より筆者作成。

東南アジアの少子化にはいくつかの要因がありますが、ジェンダー問題と深く関係しています。先ず、日本の少子化要因とも重なる点が、女性の高学歴化です。女性が高学歴になると教育を受ける期間が長くなり、専門分野での就労を可能にし、結婚・出産を遅らせることにつながります。更に、親が高学歴になると、子供の数を少なくしてより良く育てようとします。基本的に、女性の教育に費用をかけて高学歴になればなるほど、女性は就労によって高い収入を得られるようになりますが、出産・育児を選び就労しないと機会費用(ある経済行為の選択により失った他の経済機会の最大収益)は高くなる、つまり損失が大きくなるということです。

次に東南アジアならではの要因として、ジェンダーと出稼ぎ労働に関わる点が挙げられます。出稼ぎの殆どは都市部への労働力移動であり、女性出稼ぎ労働者も都市に移り住みますが、都市では生活コストが高く、仕事と出産の両立は難しいのです。特に住宅の価格・家賃が高いため、出稼ぎ先では子供と一緒に暮らせず、農村の老親に子供を預けざるを得ない状況です。タイなどの農村では、祖父母が孫と暮らす一世代を飛び越えた世帯が多く見られます。

また、東南アジア全体が少子化傾向にあるものの国により相違が出るのは、政策の違いによるものです。東南アジアでは特にシンガポール、タイ、ベトナム、インドネシアで1970・1980年代に避妊・産児制限が推奨されました。もう一方で、1980年代以降のマレーシアでは経済成長を維持するには人口増加が必要と、出産奨励主義に転じました(Economist Intelligence Unit, 2019)。

少子化問題は日本と同様に女性の高学歴化というジェンダー分野と関わっていますが、東南アジアでは、加えて女性の出稼ぎも関係するため、ジェンダーの視点は一層重要性を持つと言えます。

以上、ジェンダーの視点から発展途上国問題を考えてみました。それは、男性・女性の役割に関する先入観を脇に置いて現実の状況を理解することに役立つのではないでしょうか。また、ジェンダーの視座から発して、発展途上国だけではないグローバルな関連性も見えてきました。皆さんも、大学では様々な視点から物事を捉え直し、どんな発見があるか探求してみてください。

次に東南アジアならではの要因として、ジェンダーと出稼ぎ労働に関わる点が挙げられます。出稼ぎの殆どは都市部への労働力移動であり、女性出稼ぎ労働者も都市に移り住みますが、都市では生活コストが高く、仕事と出産の両立は難しいのです。特に住宅の価格・家賃が高いため、出稼ぎ先では子供と一緒に暮らせず、農村の老親に子供を預けざるを得ない状況です。タイなどの農村では、祖父母が孫と暮らす一世代を飛び越えた世帯が多く見られます。

また、東南アジア全体が少子化傾向にあるものの国により相違が出るのは、政策の違いによるものです。東南アジアでは特にシンガポール、タイ、ベトナム、インドネシアで1970・1980年代に避妊・産児制限が推奨されました。もう一方で、1980年代以降のマレーシアでは経済成長を維持するには人口増加が必要と、出産奨励主義に転じました(Economist Intelligence Unit, 2019)。

少子化問題は日本と同様に女性の高学歴化というジェンダー分野と関わっていますが、東南アジアでは、加えて女性の出稼ぎも関係するため、ジェンダーの視点は一層重要性を持つと言えます。

以上、ジェンダーの視点から発展途上国問題を考えてみました。それは、男性・女性の役割に関する先入観を脇に置いて現実の状況を理解することに役立つのではないでしょうか。また、ジェンダーの視座から発して、発展途上国だけではないグローバルな関連性も見えてきました。皆さんも、大学では様々な視点から物事を捉え直し、どんな発見があるか探求してみてください。

参考文献

飯沼健子「ASEAN 域内の国際労働力移動と地域ガバナンス ―タイと後発加盟国をめぐって―」『専修大学社会科学研究所月報』693号、2021年、1-14頁。

International Labour Organization. Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh. Geneva: ILO, 2022.

Sassen, Saskia. The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988.

Economist Intelligence Unit. The Disappearing Workforce? Why Countries in Southeast Asia Need to Think about Fertility Rates before It's Too Late. London: Economist Intelligence Unit, 2019.

International Labour Organization. Understanding the Gender Composition and Experience of Ready-Made Garment (RMG) Workers in Bangladesh. Geneva: ILO, 2022.

Sassen, Saskia. The Mobility of Labor and Capital: A Study in International Investment and Labor Flow. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988.

Economist Intelligence Unit. The Disappearing Workforce? Why Countries in Southeast Asia Need to Think about Fertility Rates before It's Too Late. London: Economist Intelligence Unit, 2019.