2022.02.16 Wed

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【生活環境経済学科】食と女性から考える経済の思想

専修大学経済学部 板井 広明

専修大学経済学部での学びについて、今回は、生活環境経済学科所属の私の専門である社会思想史、食の倫理、フェミニスト経済学の視点から、お伝えしたいと思います。

以下では、主に3つのトピックについて、第1に私達の生活がグローバルな経済世界と密接に繋がっていること、第2に経済社会のことを考える際に思想的な問題を避けては通れないこと、第3にフェミニスト経済学の視点からの経済の捉え返しが必要なことに触れたいと思います。

第1の点については、食を素材にして考えてみましょう。漫画にもなり話題となった吉野源三郎『君たちはどう生きるか』(1937年)の一節で、主人公の中学生コペル君は次のようなことに思い至ります。

以下では、主に3つのトピックについて、第1に私達の生活がグローバルな経済世界と密接に繋がっていること、第2に経済社会のことを考える際に思想的な問題を避けては通れないこと、第3にフェミニスト経済学の視点からの経済の捉え返しが必要なことに触れたいと思います。

第1の点については、食を素材にして考えてみましょう。漫画にもなり話題となった吉野源三郎『君たちはどう生きるか』(1937年)の一節で、主人公の中学生コペル君は次のようなことに思い至ります。

「僕は、寝床の中で、オーストラリアの牛から、僕の口に粉ミルクがはいるまでのことを、順々に思って見ました。そうしたら、まるできりがないんで、あきれてしまいました。とてもたくさんの人間が出て来るんです。(中略)工場や汽車や汽船を作った人までいれると、何千人だか、何万人だか知れない、たくさんの人が、僕につながっているんだなと思いました。でも、そのうち僕の知ってるのは、前のうちのそばにあった薬屋の主人だけで、あとはみんな僕の知らない人です。(中略)だから僕の考えでは、人間分子は、みんな、見たことも会ったこともない大勢の人と、知らないうちに、網のようにつながっているのだと思います」(吉野源三郎『君たちはどう生きるか』1937年)。

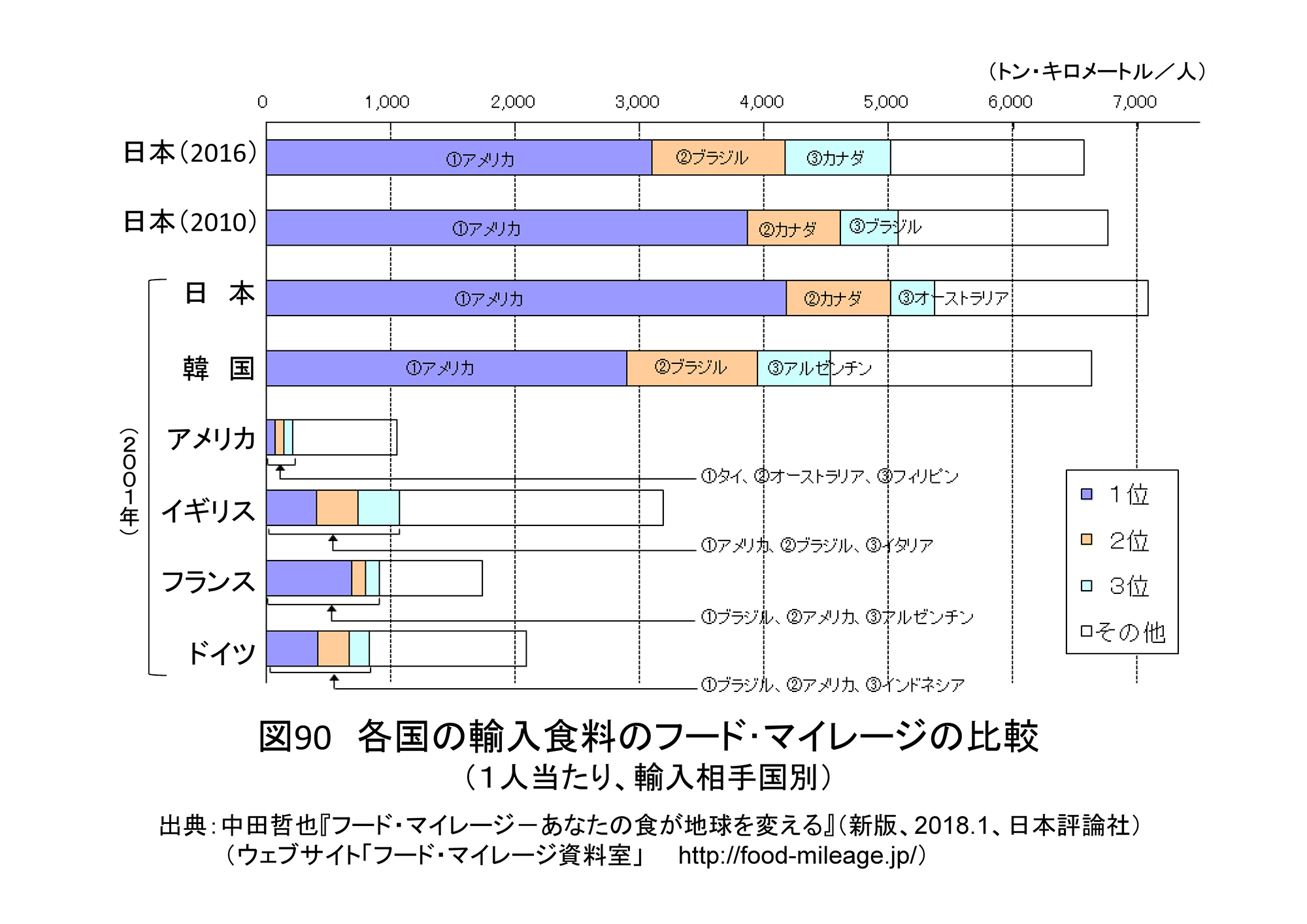

実際に80年ほど前の日本でも、国内外の様々なモノや人の関わりがありましたし、現代でも、和食、たとえば天ぷら蕎麦に使われる食材のほとんどは輸入に頼っています。食料が世界中から日本に、どれくらいの距離を運ばれているかを示す「フード・マイレージ」という指標があります。2016年は8千413億トン/kmで、これは世界的にも突出した数値です(中田哲也『フード・マイレージ』 2018年)。

海老は東南アジアから、タコはアフリカから、サーモンはチリやノルウェーから、小麦はアメリカから、蕎麦は中国から主に輸入して成り立っている私達の食生活。近所のスーパーに並んでいる食材の多くは、仕入れや卸業者にとって扱いやすいという規準で選ばれています。

つまり見栄えや味がよく、大量生産と長距離輸送に適した品種が少数選ばれているので、環境によいとか、健康によいといった生産者や消費者にとって望ましい食材ではありません。しかも糖分や脂質の多い加工食品が増えて食料の質が落ちたので、貧困層・富裕層問わず肥満が増えました。飢餓と過剰消費が並存し、貧困層と富裕層の格差も拡大している世界では、ほんの僅かの営利企業が利益を得ているようにも思われます(R・パテル『肥満と飢餓』2010年)。

海老は東南アジアから、タコはアフリカから、サーモンはチリやノルウェーから、小麦はアメリカから、蕎麦は中国から主に輸入して成り立っている私達の食生活。近所のスーパーに並んでいる食材の多くは、仕入れや卸業者にとって扱いやすいという規準で選ばれています。

つまり見栄えや味がよく、大量生産と長距離輸送に適した品種が少数選ばれているので、環境によいとか、健康によいといった生産者や消費者にとって望ましい食材ではありません。しかも糖分や脂質の多い加工食品が増えて食料の質が落ちたので、貧困層・富裕層問わず肥満が増えました。飢餓と過剰消費が並存し、貧困層と富裕層の格差も拡大している世界では、ほんの僅かの営利企業が利益を得ているようにも思われます(R・パテル『肥満と飢餓』2010年)。

このようなフードシステムの下で、四季折々の食材に恵まれているように見える日本社会でも、満足に食事をとれない子供が7人に1人いて(厚生労働省『国民生活基礎調査の概況』2019年)、世界でも、100億人を養えるほどの食料生産があるにもかかわらず、2020年の飢餓人口は8億人に及び、およそ10人に1人が慢性的に飢餓の状態にあります(国連食糧農業機関FAOの2021年の報告書)。貧困研究で著名なA・センは、豊富にある食料が人々に十分に分配されていない状況を、食料の入手能力の剥奪という観点から分析し、このような理不尽な状況が生まれる原因を明らかにしています(A・セン『貧困と飢饉』2000年)。

グローバルにも、また国内的にも生じている、さまざまな食の問題が浮かび上がりましたが、人々が飢えることなく、必要で十分な食の提供は実現できるでしょうか。

ここからは、第2の論点に入りましょう。まず食をneeds(必需品)という観点から、つまり私達にとって必要な食とはどんなものかということを考えてみたいと思います。

たとえば、健康や成長に必要な栄養をとればよいのだから、サプリメントだけの食事で十分だと言われて、その食事に満足できるでしょうか。おそらく、満足することは難しいでしょう。美味しく調理された旬の食材を味わいたいですし、お箸やお椀でいただくといった文化的なものが伴わないと詰まらないことでしょう。さらに、野菜が好きな人もいれば、魚が好きな人もいるでしょうから、個人の好みも重要です。

とすると、健康で、文化的で、個人の好みに合致した食が、少なくとも必要な食の条件と言えます(FAOが2002年に示した「食料安全保障」は「すべての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活のために、日々のニーズや食の好みに合致する、十分で安全で栄養のある食料を、物理的、社会的、経済的に手に入れることができる時に存在している状態」と定義されています)。

しかし、このような食の条件に合致したものを具体的に考え始めると、どこまでが必要な食で、どこからが必要でない食、あるいは贅沢な食になるか、これまた難しい問題に突き当たります。

旬の野菜は美味しく栄養もあって必要だけれども、ビニールハウスで作られた旬ではない野菜は味も栄養もよくないので不要でしょうか。あるいは、スーパーで扱われている、化学農薬や化学肥料を使って育てられた野菜(野菜全体の99%を占めます)は必要で、化学農薬などを使わずに生態系の循環に即して育てられた有機農産物は価格が高いので贅沢でしょうか。

グローバルなフードシステムの下で貧しい生活を強いられている人々の生活改善のために、彼らが育てた、少し値段が高いフェアトレード(公正な取引がされる)商品を選ぶ人もいます。他の安価な商品と品質は同じなのに、値段の高い方を選ぶのは、贅沢なことでしょうか。

私達にとって必要な食を具体的に考えようとすると、必要や贅沢という捉え方がとても曖昧なものに思われることでしょう。人間が生きていく上で、飢えていないことや、住まいがあることなどは絶対的な必要ですが、今見てきた問題は、相対的な必要とも言えます。だからこそ多義的で、曖昧な捉え方に感じられるのです。

この曖昧さというか、多様な見方について、O・ヘンリーの短編『賢者の贈り物』(1905年)を紹介したいと思います。これは、慎ましい生活をしている若夫婦の物語で、夫は金時計を、妻は美しい髪をもっていましたが、妻はその美しい髪を売ってプラチナ製の時計鎖を、夫は金時計を売って美しい櫛をプレゼントしてしまいます。それぞれに必要と思われたものを送ったのに、それがすぐには役に立たない、あるいは不要なものとなってしまったわけです。

このような贈り物はとんでもない間違いのように思われますが、ヘンリーは、彼らの贈り物を賢者の贈り物と褒め讃えます。彼らが受け取ったのはモノとしては役に立たないものでも、そのお互いを思い遣る心はとても素晴らしく「必要」で「役に立つ」ものであったと言えます。

またロシアの文豪トルストイの民話集に「人間にはたくさんの土地が必要か」(1886年)があります。これはパホームという人物が、広い土地が欲しくて各地を転々とした後、最後には肥沃な大地を「一日千ルーブリ」で買う話です。バシキール人の酋長から「ここから歩きだして、ここへ帰ってくるんです。まわった土地は全部あんたのものになるわけです」と言われ、パホームはなるべくたくさんの土地を手に入れようと頑張って歩き回ります。しかし一日の終わりに戻ってきたと思ったら、疲れ果てて亡くなってしまいます。広大な土地を手に入れようとしたパホームに必要だった土地は「ちょうどきっかり足から頭まで入るだけの2メートルちょっとくらいの墓穴」でしかなかったというのは皮肉なことです。

この逸話から、私はM・ヴェーバーという社会科学者が語ったことを思い出します。ヴェーバーは合理性という概念について、どういう目的・観点から見るかで、ある行為が合理的にもなれば、非合理的にもなると言います(M・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』)。たとえば、昼寝という行為は勤勉に働いてお金を稼ぐという目的からすると非合理的ですが、のんびりとスローライフを満喫したい人にとっては合理的です。

このように合理性や必要という概念は、どのような目的・観点から見るかによって、その意味が大きく異なる概念だと言ってよいでしょう。ですから、「〜が必要だ」という主張は、それがどういう目的にとって必要なのかを明示しなければ、意味をもちません。

先に挙げた、有機農産物が必要なのかどうかは、生物多様性とか里山の保全という目的にとって必要ではあるでしょう。しかし都市生活にとっては必ずしも必要ではないかもしれません。またどれくらいの土地が必要かは、何をしたいのかによって大きく異なるでしょう。

私達にとって重要なのは、どのような目的を設定するかにあり、これは科学的に決定できない事柄で、いわゆる思想の問題です。そして、どのような生活が望ましいのかということは人間が生きる上で、重要な目的となることでしょう。生活環境経済学科という学科名にもある「生活」という言葉は英語でlifeですが、lifeには日常生活といった意味に加えて、生命や生それ自体という意味があります。

グローバルにも、また国内的にも生じている、さまざまな食の問題が浮かび上がりましたが、人々が飢えることなく、必要で十分な食の提供は実現できるでしょうか。

ここからは、第2の論点に入りましょう。まず食をneeds(必需品)という観点から、つまり私達にとって必要な食とはどんなものかということを考えてみたいと思います。

たとえば、健康や成長に必要な栄養をとればよいのだから、サプリメントだけの食事で十分だと言われて、その食事に満足できるでしょうか。おそらく、満足することは難しいでしょう。美味しく調理された旬の食材を味わいたいですし、お箸やお椀でいただくといった文化的なものが伴わないと詰まらないことでしょう。さらに、野菜が好きな人もいれば、魚が好きな人もいるでしょうから、個人の好みも重要です。

とすると、健康で、文化的で、個人の好みに合致した食が、少なくとも必要な食の条件と言えます(FAOが2002年に示した「食料安全保障」は「すべての人が、いかなる時にも、活動的で健康的な生活のために、日々のニーズや食の好みに合致する、十分で安全で栄養のある食料を、物理的、社会的、経済的に手に入れることができる時に存在している状態」と定義されています)。

しかし、このような食の条件に合致したものを具体的に考え始めると、どこまでが必要な食で、どこからが必要でない食、あるいは贅沢な食になるか、これまた難しい問題に突き当たります。

旬の野菜は美味しく栄養もあって必要だけれども、ビニールハウスで作られた旬ではない野菜は味も栄養もよくないので不要でしょうか。あるいは、スーパーで扱われている、化学農薬や化学肥料を使って育てられた野菜(野菜全体の99%を占めます)は必要で、化学農薬などを使わずに生態系の循環に即して育てられた有機農産物は価格が高いので贅沢でしょうか。

グローバルなフードシステムの下で貧しい生活を強いられている人々の生活改善のために、彼らが育てた、少し値段が高いフェアトレード(公正な取引がされる)商品を選ぶ人もいます。他の安価な商品と品質は同じなのに、値段の高い方を選ぶのは、贅沢なことでしょうか。

私達にとって必要な食を具体的に考えようとすると、必要や贅沢という捉え方がとても曖昧なものに思われることでしょう。人間が生きていく上で、飢えていないことや、住まいがあることなどは絶対的な必要ですが、今見てきた問題は、相対的な必要とも言えます。だからこそ多義的で、曖昧な捉え方に感じられるのです。

この曖昧さというか、多様な見方について、O・ヘンリーの短編『賢者の贈り物』(1905年)を紹介したいと思います。これは、慎ましい生活をしている若夫婦の物語で、夫は金時計を、妻は美しい髪をもっていましたが、妻はその美しい髪を売ってプラチナ製の時計鎖を、夫は金時計を売って美しい櫛をプレゼントしてしまいます。それぞれに必要と思われたものを送ったのに、それがすぐには役に立たない、あるいは不要なものとなってしまったわけです。

このような贈り物はとんでもない間違いのように思われますが、ヘンリーは、彼らの贈り物を賢者の贈り物と褒め讃えます。彼らが受け取ったのはモノとしては役に立たないものでも、そのお互いを思い遣る心はとても素晴らしく「必要」で「役に立つ」ものであったと言えます。

またロシアの文豪トルストイの民話集に「人間にはたくさんの土地が必要か」(1886年)があります。これはパホームという人物が、広い土地が欲しくて各地を転々とした後、最後には肥沃な大地を「一日千ルーブリ」で買う話です。バシキール人の酋長から「ここから歩きだして、ここへ帰ってくるんです。まわった土地は全部あんたのものになるわけです」と言われ、パホームはなるべくたくさんの土地を手に入れようと頑張って歩き回ります。しかし一日の終わりに戻ってきたと思ったら、疲れ果てて亡くなってしまいます。広大な土地を手に入れようとしたパホームに必要だった土地は「ちょうどきっかり足から頭まで入るだけの2メートルちょっとくらいの墓穴」でしかなかったというのは皮肉なことです。

この逸話から、私はM・ヴェーバーという社会科学者が語ったことを思い出します。ヴェーバーは合理性という概念について、どういう目的・観点から見るかで、ある行為が合理的にもなれば、非合理的にもなると言います(M・ヴェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』)。たとえば、昼寝という行為は勤勉に働いてお金を稼ぐという目的からすると非合理的ですが、のんびりとスローライフを満喫したい人にとっては合理的です。

このように合理性や必要という概念は、どのような目的・観点から見るかによって、その意味が大きく異なる概念だと言ってよいでしょう。ですから、「〜が必要だ」という主張は、それがどういう目的にとって必要なのかを明示しなければ、意味をもちません。

先に挙げた、有機農産物が必要なのかどうかは、生物多様性とか里山の保全という目的にとって必要ではあるでしょう。しかし都市生活にとっては必ずしも必要ではないかもしれません。またどれくらいの土地が必要かは、何をしたいのかによって大きく異なるでしょう。

私達にとって重要なのは、どのような目的を設定するかにあり、これは科学的に決定できない事柄で、いわゆる思想の問題です。そして、どのような生活が望ましいのかということは人間が生きる上で、重要な目的となることでしょう。生活環境経済学科という学科名にもある「生活」という言葉は英語でlifeですが、lifeには日常生活といった意味に加えて、生命や生それ自体という意味があります。

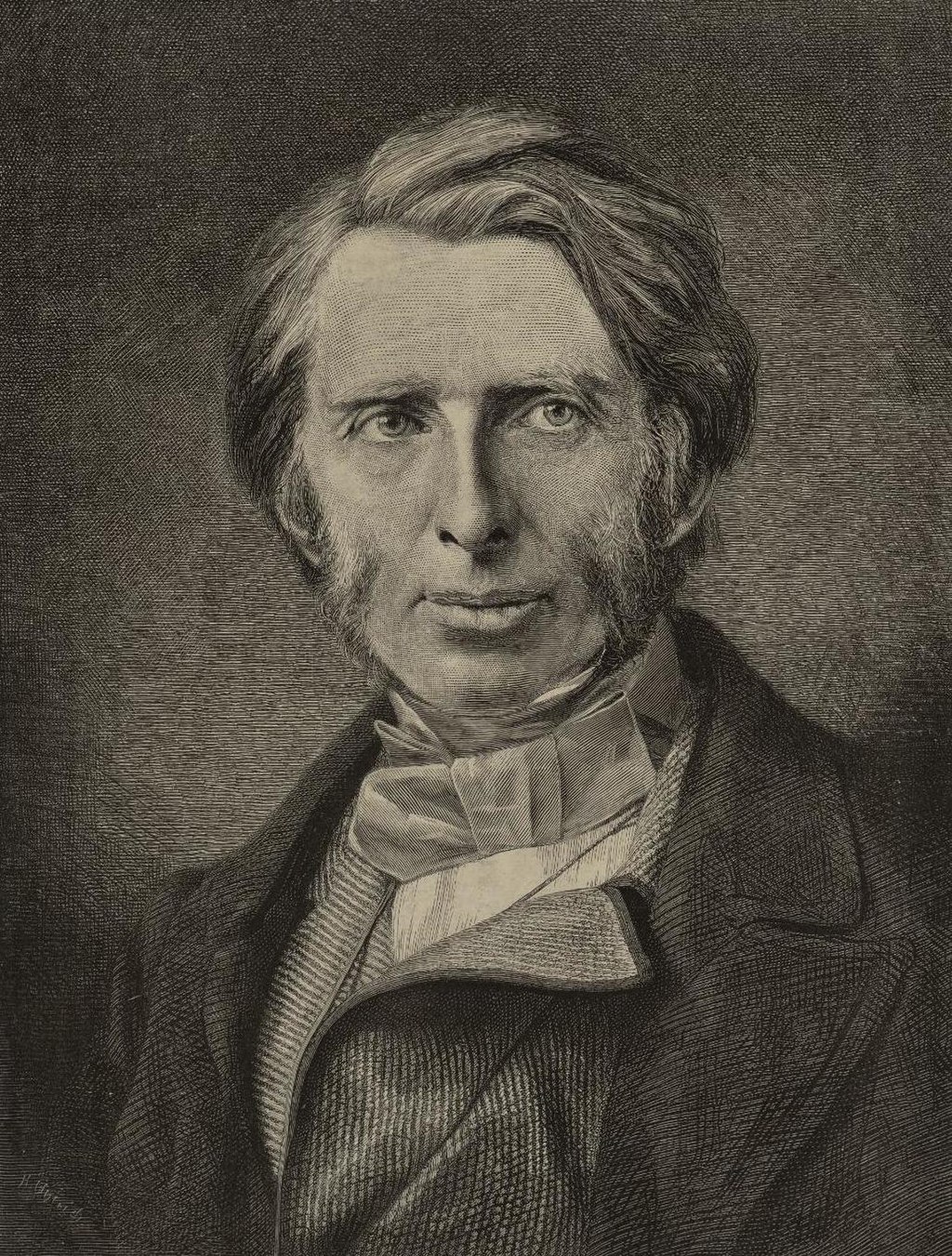

19世紀イギリスの思想家・美術評論家のラスキンは、生産物を単に富とするのではなく、lifeなくして富はないと高らかに宣言しました。そして富は愛や喜びなどを含むlifeのために使われるべきであるという点で、good life良き生活・善き生き方という思想の表明でもありました(ラスキン『この最後の者にも』)。

もちろんラスキンだけでなく、当時の経済学者も、人々の善き生き方に関心を持ち、well-being(善き生)やwelfare(福祉)という概念で問題を捉え、それを実現するための諸制度を構想し、イギリスの福祉国家誕生へとつながります。人にとって善い生活とは何か、どんな生活を保障すべきなのかといった思想的課題がまずあり、その上で、どのような諸制度を作ればよいか思索が重ねられたわけです。

現代でも、さまざまな福祉政策や制度があります。しかしそこには、まずどんな生活が人間にとって望ましいのかといった思想的問題があり、その望ましさがどんなものかを検討しつつ、さまざまな制度を作り、維持していくことが必要です。

さきほど挙げた目の前の食事を一つとってみても、そこには、食料の採取や生産、流通、消費、廃棄に至る状況、グローバル経済と自由貿易のルール、国際的国内的な法制度や政治、さらにその歴史が大きく関わっていました。

人々の生活の望ましさを考えることは、さらに広大な問題領域へと私達をいざないます。その導きとなるのは幸福という理念かもしれませんし、経済成長というあり方かもしれません。あるいは、何らかの善き生き方かもしれません。そして、これらはどのような幸福、どのような経済成長、どのような善き生き方が望ましいのか、とさらに考察を深めて行くべき思想的な課題となり続けています。

もちろんラスキンだけでなく、当時の経済学者も、人々の善き生き方に関心を持ち、well-being(善き生)やwelfare(福祉)という概念で問題を捉え、それを実現するための諸制度を構想し、イギリスの福祉国家誕生へとつながります。人にとって善い生活とは何か、どんな生活を保障すべきなのかといった思想的課題がまずあり、その上で、どのような諸制度を作ればよいか思索が重ねられたわけです。

現代でも、さまざまな福祉政策や制度があります。しかしそこには、まずどんな生活が人間にとって望ましいのかといった思想的問題があり、その望ましさがどんなものかを検討しつつ、さまざまな制度を作り、維持していくことが必要です。

さきほど挙げた目の前の食事を一つとってみても、そこには、食料の採取や生産、流通、消費、廃棄に至る状況、グローバル経済と自由貿易のルール、国際的国内的な法制度や政治、さらにその歴史が大きく関わっていました。

人々の生活の望ましさを考えることは、さらに広大な問題領域へと私達をいざないます。その導きとなるのは幸福という理念かもしれませんし、経済成長というあり方かもしれません。あるいは、何らかの善き生き方かもしれません。そして、これらはどのような幸福、どのような経済成長、どのような善き生き方が望ましいのか、とさらに考察を深めて行くべき思想的な課題となり続けています。

ラスキン

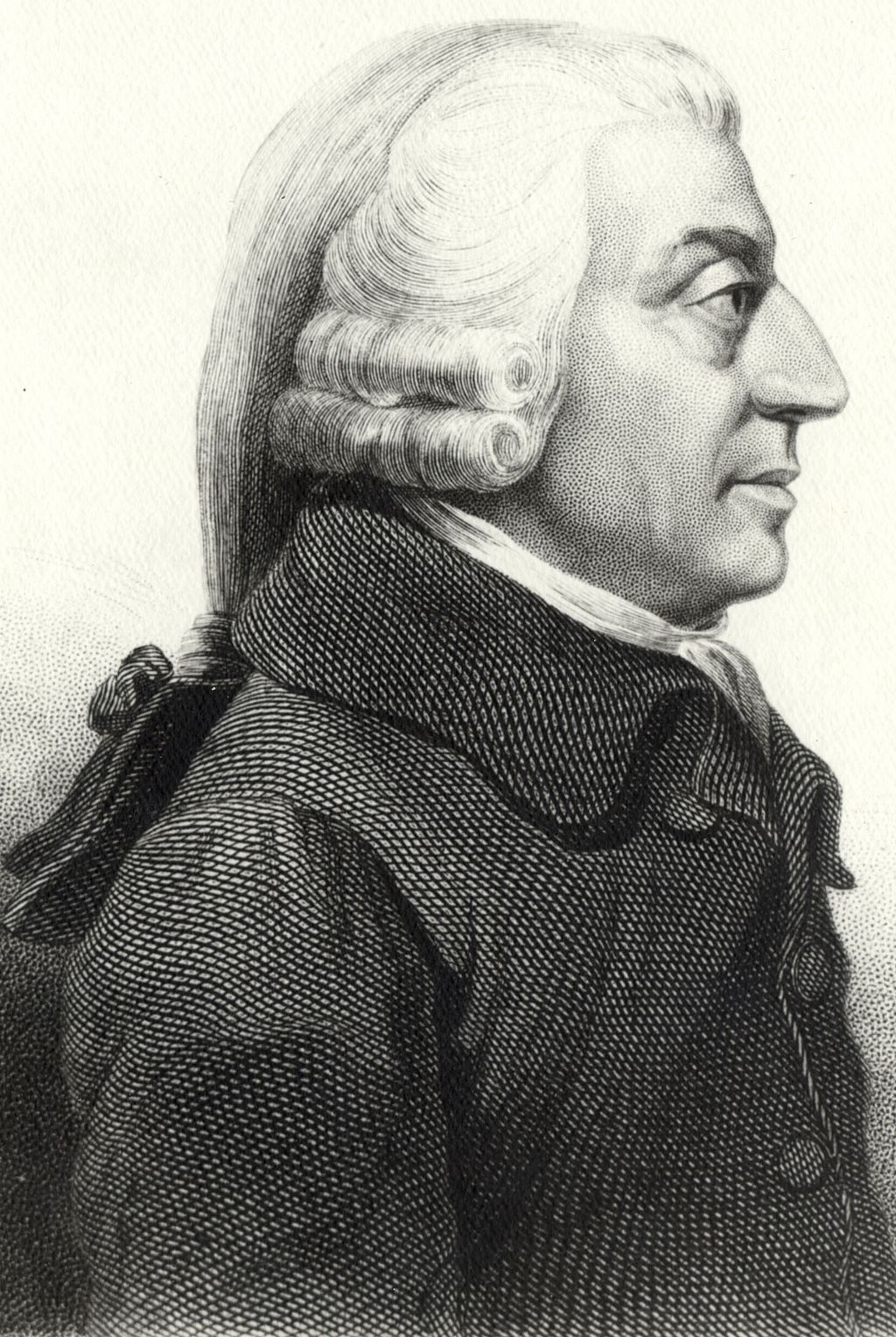

ラスキン さて、ここからは第3の論点に入りましょう。最近K・マルサル『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? これからの経済と女性の話』(2021年)という本が出版されました。「見えざる手」で著名な経済学の父アダム・スミスは自分では食事を作らず、家事全般を母親らに任せて、経済学的な研究や税関の仕事に没頭していました。このことに象徴的なように、これまでの多くの経済学者が家事育児などのケア労働をまったく考慮してこなかったことを問題にしています。

現代世界においても、炊事・洗濯・育児・介護といった家事労働は、賃金が支払われない無償の労働として、母や娘など女性が担うべきものだという性別役割分業が根強く残っています。

女性に比べて男性は力が強いから支配をするのは当然だという意見もあります。そうならば肉体労働は男性が担うべきであり、知的労働は女性が担えばよいのではないかと言えそうですけれども、そんなことを主張する男性はほぼいません。管理職をはじめとして企業や役所、議会などでトップを占めているのは男性です(『男女共同参画白書』(2021年)によれば、企業や議会での女性の割合は、係長級21.3%、課長級11.5%、部長級8.5%、上場企業の役員6.2%、衆議院9.9%、参議院23%です)。このような環境に置かれているからこそ、「女の子」は「社会での活躍」を夢見ることはできず、ブルーでも、ホワイトでもない、花屋や保育士といったピンク・カラーの職業を選択しがちです(堀越英美『女の子は本当にピンクが好きなのか』2016年)。

脳科学的に女性と男性は異なるという意見も散見されます。典型的な女性と男性とでは生物学的違いは幾つかあるものの、それが、男性には高等教育を受けやすく社会でも活躍しやすい仕組みとなっていて、女性には家庭で家事をすべきだという仕組みが用意されている社会を正当化するほどの根拠にはなり得ません(筒井晴香「通俗的「男脳・女脳」言説がはらむ問題」2010年)。

現代世界においても、炊事・洗濯・育児・介護といった家事労働は、賃金が支払われない無償の労働として、母や娘など女性が担うべきものだという性別役割分業が根強く残っています。

女性に比べて男性は力が強いから支配をするのは当然だという意見もあります。そうならば肉体労働は男性が担うべきであり、知的労働は女性が担えばよいのではないかと言えそうですけれども、そんなことを主張する男性はほぼいません。管理職をはじめとして企業や役所、議会などでトップを占めているのは男性です(『男女共同参画白書』(2021年)によれば、企業や議会での女性の割合は、係長級21.3%、課長級11.5%、部長級8.5%、上場企業の役員6.2%、衆議院9.9%、参議院23%です)。このような環境に置かれているからこそ、「女の子」は「社会での活躍」を夢見ることはできず、ブルーでも、ホワイトでもない、花屋や保育士といったピンク・カラーの職業を選択しがちです(堀越英美『女の子は本当にピンクが好きなのか』2016年)。

脳科学的に女性と男性は異なるという意見も散見されます。典型的な女性と男性とでは生物学的違いは幾つかあるものの、それが、男性には高等教育を受けやすく社会でも活躍しやすい仕組みとなっていて、女性には家庭で家事をすべきだという仕組みが用意されている社会を正当化するほどの根拠にはなり得ません(筒井晴香「通俗的「男脳・女脳」言説がはらむ問題」2010年)。

アダム・スミス

アダム・スミス 女性であるというだけで不遇を味わう社会は果たしてフェア=公正であると言えるでしょうか。なぜ女性は劣位に置かれるのでしょうか。S・フェデリーチは『キャリバンと魔女』(2017年)で、その秘密を解き明かしています。

統治エリートが行なった魔女狩りによって、母なる大地といった比喩に現われているように、自然の力=再生産を象徴する女性(の身体性)は、社会の表舞台から排除されました。男性資本家と男性労働者による資本主義の時代となり、あらゆる国々で、植民地では二重にも女性は搾取され、無償の労働へと駆り立てられたというのです。

そもそも先程挙げたアダム・スミスの例にあるように、主流派の経済学は経済の仕組みを説明する際に、女性による無償労働を、価値を生み出していないものとして排除してきました。女性による無償の家事労働がなければ、企業戦士として働く男性労働者は仕事に専念できないにもかかわらず、その労働は価値のないものとされてきたのです。フェミニスト経済学という学問分野では、既存の経済理論そのものがバイアス=偏りをもってしまっていると捉え、女性による(人間の、また市場の)再生産に光を当ててきました。

アダム・スミスを経済学の父と形容するならば、それ以降の経済学者は「子供」になる筈です。もちろん子供は父と母がいなければ生まれません。それにもかかわらず経済学の「母」が語られなかったことは、スミスが肉屋やパン屋による商売は論じても、それを料理し、食べられるように供する労働を見落としたように、家父長制の偏見に毒されていたという点で、ジェンダー的に示唆的でもあります。

さらに形容にまつわる論点を挙げておくと、スミスの処女作は有名な『国富論』(1776年)ではなく、『道徳感情論』(1759年)でした。昨今ではスミスの『道徳感情論』も再注目されるようになってきましたが(堂目卓生『アダム・スミス:『道徳感情論』と『国富論』の世界』2008年)、男性なのに、なぜ「処女」作なのでしょうか。童貞作ではいけなかったのでしょうか。おそらく、童貞は「捨てる」ものだから価値がないのに対して、処女は「奪う」ものだから価値があるものと見なされてきたからでしょう。日本には処女崇拝の伝統はありませんでしたが、明治以降、欧州思想やキリスト教の影響を受けて、そのような価値観が生まれたようです(渡辺浩『日本政治思想史:17 ~19世紀』2010年)。

このように、経済学をフェミニスト的視点で見るということは、経済理論や経済現象の見直しにつながり、有意義なことです。しかも、これは単に学問上、有意義であるだけでなく、日常生活を送る上でも有意義です。

たとえば、誰かと暮らす際に、家事の分担をすることでしょう。そこで、その人の意向もきかず、あなたは女性だから家事をすべきで、私は男性だから外で仕事をするなどと言っては、二人の関係はうまくいかなくなってしまうかもしれません。たとえ本人が家事を望んだとしても、本当にそれでいいのだろうかと二人で考えることは重要です。私達が日頃使う当たり前の言葉の中にさえ、無意識のジェンダー・バイアスが潜んでいたように、改めて、生活の中で、フェアな事柄は何なのかを考えることは、私達の生活を豊かにする上で重要だと言えるでしょう。

以上、3点にわたって、述べてきたように、経済学部での学びには、現実の政治経済諸制度がどうなっているかということにとどまらず、なぜそうなっているのか、どのような経緯でそうなったのか、それは妥当で、望ましいものなのかということを問いかけ、さらに、どんな価値や目的が望ましいのか、どんな生活や経済社会が望ましいのかを考えようという気概に溢れた環境があります。

現実の諸問題を見極めつつ、不条理や貧困を改善するにはどうすればよいのか。最後にマーシャルの言葉を掲げておきましょう。Cool heads but warm hearts. 冷静な頭脳をもって問題を分析しつつも、貧困などの諸問題を改善するという暖かい人間の心をもつこと、経済学部での学びの基本にある命題と言ってよいでしょう。

統治エリートが行なった魔女狩りによって、母なる大地といった比喩に現われているように、自然の力=再生産を象徴する女性(の身体性)は、社会の表舞台から排除されました。男性資本家と男性労働者による資本主義の時代となり、あらゆる国々で、植民地では二重にも女性は搾取され、無償の労働へと駆り立てられたというのです。

そもそも先程挙げたアダム・スミスの例にあるように、主流派の経済学は経済の仕組みを説明する際に、女性による無償労働を、価値を生み出していないものとして排除してきました。女性による無償の家事労働がなければ、企業戦士として働く男性労働者は仕事に専念できないにもかかわらず、その労働は価値のないものとされてきたのです。フェミニスト経済学という学問分野では、既存の経済理論そのものがバイアス=偏りをもってしまっていると捉え、女性による(人間の、また市場の)再生産に光を当ててきました。

アダム・スミスを経済学の父と形容するならば、それ以降の経済学者は「子供」になる筈です。もちろん子供は父と母がいなければ生まれません。それにもかかわらず経済学の「母」が語られなかったことは、スミスが肉屋やパン屋による商売は論じても、それを料理し、食べられるように供する労働を見落としたように、家父長制の偏見に毒されていたという点で、ジェンダー的に示唆的でもあります。

さらに形容にまつわる論点を挙げておくと、スミスの処女作は有名な『国富論』(1776年)ではなく、『道徳感情論』(1759年)でした。昨今ではスミスの『道徳感情論』も再注目されるようになってきましたが(堂目卓生『アダム・スミス:『道徳感情論』と『国富論』の世界』2008年)、男性なのに、なぜ「処女」作なのでしょうか。童貞作ではいけなかったのでしょうか。おそらく、童貞は「捨てる」ものだから価値がないのに対して、処女は「奪う」ものだから価値があるものと見なされてきたからでしょう。日本には処女崇拝の伝統はありませんでしたが、明治以降、欧州思想やキリスト教の影響を受けて、そのような価値観が生まれたようです(渡辺浩『日本政治思想史:17 ~19世紀』2010年)。

このように、経済学をフェミニスト的視点で見るということは、経済理論や経済現象の見直しにつながり、有意義なことです。しかも、これは単に学問上、有意義であるだけでなく、日常生活を送る上でも有意義です。

たとえば、誰かと暮らす際に、家事の分担をすることでしょう。そこで、その人の意向もきかず、あなたは女性だから家事をすべきで、私は男性だから外で仕事をするなどと言っては、二人の関係はうまくいかなくなってしまうかもしれません。たとえ本人が家事を望んだとしても、本当にそれでいいのだろうかと二人で考えることは重要です。私達が日頃使う当たり前の言葉の中にさえ、無意識のジェンダー・バイアスが潜んでいたように、改めて、生活の中で、フェアな事柄は何なのかを考えることは、私達の生活を豊かにする上で重要だと言えるでしょう。

以上、3点にわたって、述べてきたように、経済学部での学びには、現実の政治経済諸制度がどうなっているかということにとどまらず、なぜそうなっているのか、どのような経緯でそうなったのか、それは妥当で、望ましいものなのかということを問いかけ、さらに、どんな価値や目的が望ましいのか、どんな生活や経済社会が望ましいのかを考えようという気概に溢れた環境があります。

現実の諸問題を見極めつつ、不条理や貧困を改善するにはどうすればよいのか。最後にマーシャルの言葉を掲げておきましょう。Cool heads but warm hearts. 冷静な頭脳をもって問題を分析しつつも、貧困などの諸問題を改善するという暖かい人間の心をもつこと、経済学部での学びの基本にある命題と言ってよいでしょう。