2022.02.07 Mon

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【現代経済学科】地域経済の内発的発展と地域産業政策

専修大学経済学部 河藤 佳彦

私は、経済学部現代経済学科において、地域の経済や産業の振興方策について研究しています。その基本テーマは、経済や産業を地域の視点から捉え、地域資源(地場産業、それを支える原材料や人材、道路や鉄道などの社会インフラ、歴史や文化、自然環境など)を活かして地域経済の自律的な発展を促進する政策(地域産業政策)を考えることです。地域産業政策は、市町村をはじめ、商工会議所・商工会などの公的主体が連携して取り組みます。 地域産業の振興方策を考えるには、まずその実態を知る必要があります。そこで、地域の個性や優位性を、統計データ、理論、歴史など多角的な視点から客観的に把握します。その上で、把握した地域の個性や優位性を活かせる方策について考えます。

企業による事業活動は本来、自由競争によって自律的に営まれるべきものです。地域産業政策を含め産業政策は、企業の自助努力を前提としつつ、市場メカニズムが健全に機能し経済や産業が望ましい方向に発展していけるよう、行政その他の公的主体が、金融・資金支援、情報提供、経営指導、産学官連携の促進などの支援策を講じるものです。

近年では、「地方創生」が国の重要な政策課題として位置付けられ、地域産業の振興についても様々な取組みが行われています。しかし、多様な地域産業の振興を国が一律の政策により実現することは困難です。そこで、地域が主体性を持って地域産業振興に取り組む実力を持つことが重要となります。国には、資金、情報、人材などの面で地域の取組みを側面的に支援することが求められます。

企業による事業活動は本来、自由競争によって自律的に営まれるべきものです。地域産業政策を含め産業政策は、企業の自助努力を前提としつつ、市場メカニズムが健全に機能し経済や産業が望ましい方向に発展していけるよう、行政その他の公的主体が、金融・資金支援、情報提供、経営指導、産学官連携の促進などの支援策を講じるものです。

近年では、「地方創生」が国の重要な政策課題として位置付けられ、地域産業の振興についても様々な取組みが行われています。しかし、多様な地域産業の振興を国が一律の政策により実現することは困難です。そこで、地域が主体性を持って地域産業振興に取り組む実力を持つことが重要となります。国には、資金、情報、人材などの面で地域の取組みを側面的に支援することが求められます。

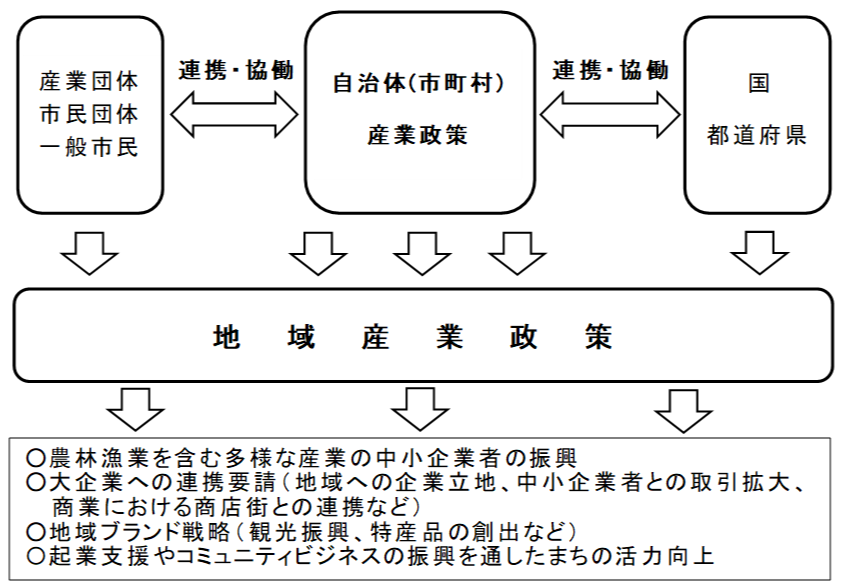

地域産業政策の担い手と対象

地域産業政策の担い手と対象出典:河藤佳彦『地域産業政策の新展開』文眞堂、2008年(p.42)を基に筆者作成。

地域産業政策の歴史を振り返ると、そもそも日本の産業政策は、国の主導により成長産業の育成、産業構造の調整、産業立地政策などが実施されてきました。地域における産業政策も、1990年代に入る頃までは国の産業政策の具体化の一環として国の主導により実施されてきました。地域における産業政策は、国の産業立地政策の受け皿としての企業誘致政策や国の中小企業政策の現場実施など、国の実働機関としての役割が大きかったと言えます。ただし、国の産業政策を地域の実情に合わせて実施する点においては、地域も一定の主体性を有していました。また、都道府県や政令指定都市などの大規模自治体が設置運営する試験研究機関は、地場産業への技術支援など地域の産業特性に応じた特色ある業務を実施してきました。しかし、地域に最も身近で地域産業政策に重要な役割を担う市町村の産業政策は、融資制度の運用など基本的な商工施策の実施に留まり、自ら課題を発見しその解決のために多様な政策を体系的に策定し実施するという本来の意義における役割は不十分でした。

1990年代に入る頃から地方自治の様々な分野において分権化への動きが活発化すると、市町村を中心に自治体産業政策にも積極的な取組みが見られるようになりました。一方で地域産業の重要な担い手である中小企業にも、情報技術やデザイン、サービスなどソフトな要素を活用することなどにより、革新型中小企業への新たな発展の可能性が高まりました。人々の価値観の多様化・個性化の高まりもこの流れを強めています。このため、地域中小企業を自治体が政策的見地からきめ細かく支援することによる、地域産業振興への政策効果が高まりました。さらに近年、自治体産業政策の取組み対象は、観光まちづくりや農商工等連携、中心市街地活性化など幅広い地域課題に拡大しています。その中で、地域に最も身近な公共団体である市町村には、政策主体としての大きな期待が寄せられています。国の産業政策においても、個性豊かな地域産業の発展は国の産業発展の重要な要件になると認識されるようになり、個性的な産業政策に積極的に取り組む市町村や地域個性を活かした事業に取り組む中小企業などに手厚い支援を行うようになりました。

地域経済の課題や展望を考えるには、地域経済の背景となる国経済の課題や展望を知ることも必要です。それは地域経済に共通の底流となるものであり、その流れを的確に掴んで地域の特色に合わせて活かしていくことにより、地域経済の振興も効果的に展開することができます。ここでは、日本の本質的な課題である少子高齢化の進展から生じる経済面での課題への対応策として有望な、イノベーション(革新)の推進について考えます。人口減少が進む日本において人々の生活水準を維持発展させるためには、産業活動において、イノベーションの推進により、利潤など新たに生み出される価値(付加価値)の創出を促進すること(高付加価値化)や、働き手1人当たり(または1時間当たり)の付加価値(労働生産性)の向上を図ることが必要となります。多様で個性豊かな地域産業は、イノベーションの宝庫です。国の現状と将来展望を踏まえ、地域固有の産業・歴史・文化・地理的条件などを地域資源として捉え、有効活用してイノベーションを促進し、地域優位性を確立していくことが重要となります。また、地域人材の有効活用も不可欠です。

私が担当するゼミナールでは、地域経済活性化に地域産業の果たす役割と地域産業政策の重要性への理解を深めるため、毎年度、フィールドワークをベースとしたグループ研究に取り組んでいます。2021年度はコロナ禍のため大きな制約がありましたが、3 年生(13名)が3つの研究グループに分かれ、感染対策を厳重に行った上で、神奈川県小田原市においてフィールドワークを実施しました。

小田原市フィールドワーク

「小田原の地場産業」と地域ブランドの創出(2021年9月14日)

「小田原の地場産業」と地域ブランドの創出(2021年9月14日)

小田原市フィールドワーク

「小田原の歴史・文化資源」と地域ブランドの創出(2021年9月15日)

「小田原の歴史・文化資源」と地域ブランドの創出(2021年9月15日)

小田原市は、多くの地場産業や豊かな歴史・文化資源、またそれらを背景として形成された街並みを持つ魅力的な地域です。この地域の魅力を多角的に掘り起こして活用し、地域ブランド創出に繋げていくための方策について研究しました。理論と実際を結び付けることが重要になります。

「小田原の街並み」と地域ブランドの創出(2021年9月17日)