2021.07.21 Wed

ONLINETOPICS

深川・豊洲でフィールドワーク 文学部環境地理学科 野外調査法1

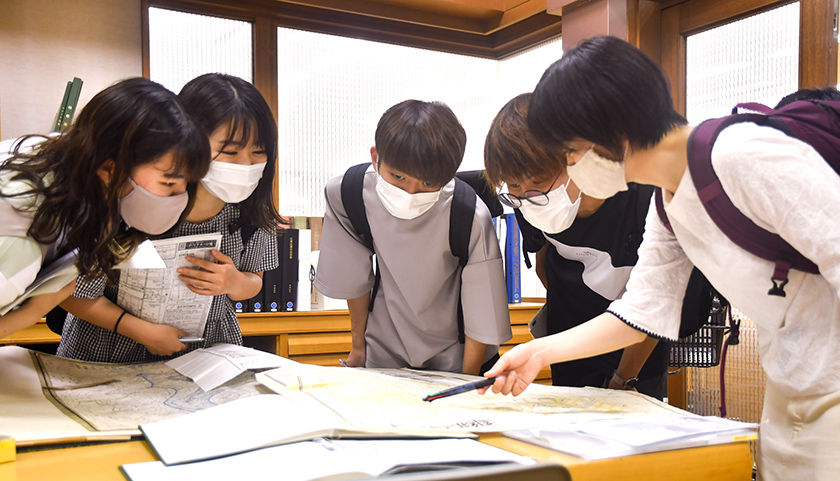

▲深川図書館所蔵の古地図を見ながら、久木元 教授(右)が地形の変化を解説

▲深川図書館所蔵の古地図を見ながら、久木元 教授(右)が地形の変化を解説荒川、墨田川流域における人文・自然環境をテーマとする久木元美琴教授のクラスは7月10日、墨田川沿いの江東区深川、豊洲周辺を調査する学外授業を行った。

江東区立深川図書館で職員から、地域史料へのアクセスの仕方や活用法について説明を聞いた後、清澄通りを経て深川江戸資料館へ。江戸時代の深川のまち並みが再現された資料館の展示を見学した。続いて資料館通りを散策しながら福富川公園を訪れ、都市部にある親水公園の役割などを学んだ。

バスで豊洲駅に移動し、久木元 教授からウォーターフロント再開発の経緯、開発当時と現在の違いなどの解説を聞き、熱心にメモを取った。その後、各自の研究テーマに沿って荒川などに移動し、調査を行った。

岡愛莉さんは「図書館の郷土資料室に豊富な地域史料が集まっていることを知り、今後の調査や研究に活用したいと思った。とても有意義な授業だった」と振り返った。

長嶋佑樹さんは「昔から植物が好きで、専門的に学びたいと考えていた。今回の学外授業では、親水公園や豊洲の湾岸などを見学し、都市部の植生について考えるきっかけになった。環境による植生の違いを調査したい」と今後の活動に意欲をみせる。

久木元 教授は「このようなフィールドワークは、五感を使って学ぶことができる貴重な機会となる。現地を歩き、地域の実情を知ることは研究を始める第一歩。社会に出たあとにも役立つ経験や視点を得てほしい」と意義を語った。

▲清澄通りで活用されている関東大震災からの復興時に建築された

▲清澄通りで活用されている関東大震災からの復興時に建築された「旧東京市営店舗向け住宅」を資料としてスマートフォンで撮影する学生たち

▲各ポイントで地図を確認し、現地調査に必要な知識を学んだ

▲各ポイントで地図を確認し、現地調査に必要な知識を学んだ ▲豊洲駅前で町の変化について久木元 教授の説明を聞く学生たち

▲豊洲駅前で町の変化について久木元 教授の説明を聞く学生たち ▲豊洲駅付近の湾岸から、運河や対岸の様子を見学

▲豊洲駅付近の湾岸から、運河や対岸の様子を見学