2021.03.30 Tue

歴史コラムキャンパスをめぐる今昔

校名について

明治期の専修大学正門、右手には「専修学校」と書かれた門標が見える

明治期の専修大学正門、右手には「専修学校」と書かれた門標が見える専修大学は明治13年(1880)に誕生した専修学校を前身とする歴史と伝統のある大学ですが、校名である「専修」という言葉の由来をご存じでしょうか。

一般的に、校名の成り立ちは三つに分類できるといいます。一つめは設立時期に由来する校名(慶應義塾大学や明治大学など)。二つめは設立場所に由来する校名(早稲田大学や一橋大学など)。そして三つめが設立精神や目的に由来する校名(上智大学や獨協大学など)であり、専修大学はこの三つめに該当します。

「専修」とは文字通り、「ある特定の学問を専門的に学ぶこと」です。多くの方は、高等教育機関がそうした教育を行うことを当たり前のことと思うかも知れませんが、実は非常に画期的なことでした。

創立者亡き後、専修大学を支えた阪谷芳郎(二代学長・初代総長)は、創立者から聞いた話として次のように述べています。

明治初期の日本においては、「法律学」や「経済学」といった言葉はもちろん、学問に様々な分野があること、そして学問というのがそういった分野を専門的に究めていくことであるという認識がほとんどの人にありませんでした。だからこそ、学問とは「専門を修めること」であるということを多くの人々に知って欲しいと願い、校名を「専修学校」としたといいます。

そのことを示すように、この時期、日本に専門教育を行う機関は現在の東京大学を含めて官立学校しかありませんでした。「専修学校」とは私立で初めて専門的な知識を学ぶことのできる学校という意味で、名付けられたのでしょう。

つまり「専修」とは、当時最も新しい教育方法を表す言葉であり、アメリカにおいて近代的な法律学と経済学を学んできた創立者たちが理想とした教育の在り方でした。「専修」という言葉には創立者のそうした思いが込められているのです。

一般的に、校名の成り立ちは三つに分類できるといいます。一つめは設立時期に由来する校名(慶應義塾大学や明治大学など)。二つめは設立場所に由来する校名(早稲田大学や一橋大学など)。そして三つめが設立精神や目的に由来する校名(上智大学や獨協大学など)であり、専修大学はこの三つめに該当します。

「専修」とは文字通り、「ある特定の学問を専門的に学ぶこと」です。多くの方は、高等教育機関がそうした教育を行うことを当たり前のことと思うかも知れませんが、実は非常に画期的なことでした。

創立者亡き後、専修大学を支えた阪谷芳郎(二代学長・初代総長)は、創立者から聞いた話として次のように述べています。

明治初期の日本においては、「法律学」や「経済学」といった言葉はもちろん、学問に様々な分野があること、そして学問というのがそういった分野を専門的に究めていくことであるという認識がほとんどの人にありませんでした。だからこそ、学問とは「専門を修めること」であるということを多くの人々に知って欲しいと願い、校名を「専修学校」としたといいます。

そのことを示すように、この時期、日本に専門教育を行う機関は現在の東京大学を含めて官立学校しかありませんでした。「専修学校」とは私立で初めて専門的な知識を学ぶことのできる学校という意味で、名付けられたのでしょう。

つまり「専修」とは、当時最も新しい教育方法を表す言葉であり、アメリカにおいて近代的な法律学と経済学を学んできた創立者たちが理想とした教育の在り方でした。「専修」という言葉には創立者のそうした思いが込められているのです。

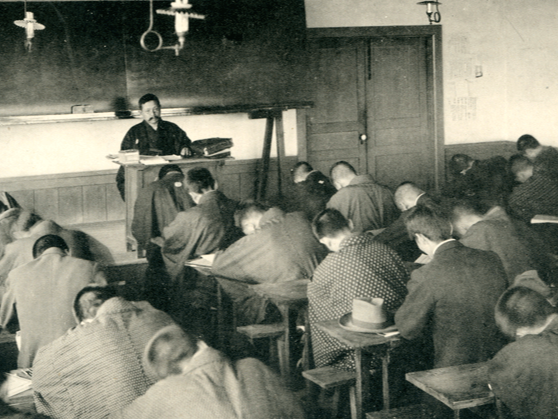

明治期の専修学校における授業風景

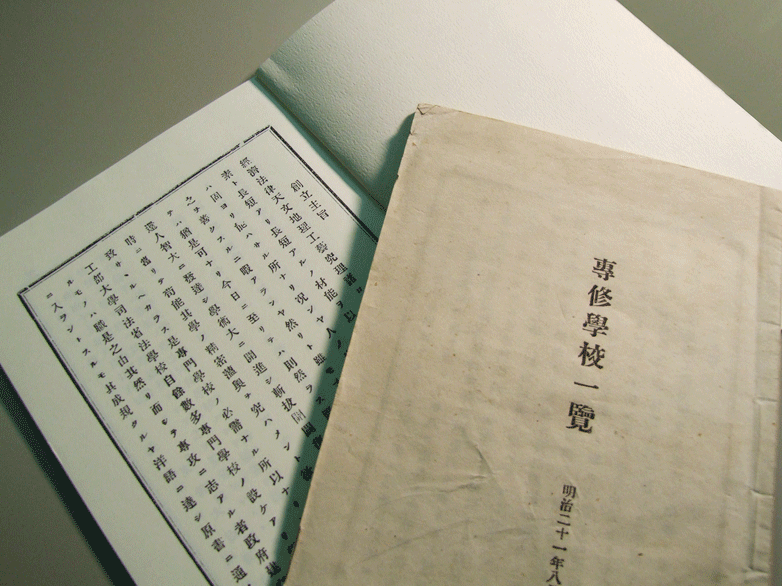

明治期の専修学校における授業風景 創立の主旨が示された『専修学校一覧』

創立の主旨が示された『専修学校一覧』