2015.12.01 Tue

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【国際経済学科】経済学の視点でインバウンド(訪日外国人旅行者)を考える

経済学部准教授 大倉正典

インバウンド(訪日外国人旅行者)の急増がテレビや新聞で頻繁に取り上げられています。2012年に836万人であった外国人旅行者数は、2015年は1,974万人に達しました。インバウンドが拡大し、外国人による宿泊、飲食、交通、お土産などへの支出が増えることは、これらの生産に携わっている企業の収益を増やし、雇用の増加をもたらすと考えられます。国内で生産された乗用車が海外へ販売されると、それは財の輸出となりますが、国内で外国人に宿泊などのサービスが提供されると、それはサービスの輸出となります。2015年の日本の旅行サービスの輸出は3兆円と、乗用車の輸出10兆円の3割程度の規模に達しました。インバウンド消費は、日本の輸出や国際収支を考える上でも無視できない存在となっています。

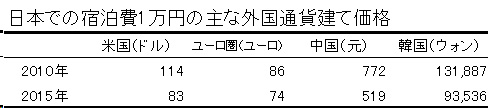

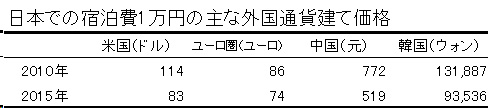

まず、為替レートが円安となって、日本への旅行が割安となったことがあげられます。例えば、日本で一泊1万円の宿泊費がドルで測るといくらかを考えます。為替レートが1ドル=100円とすると、1万円を為替レートで割ってあげて、宿泊費は一泊100ドルとなります。現実の為替レートは、2012年の1ドル=80円から2015年には1ドル=121円へと円安ドル高が進みました。このため、2012年に125ドルした1万円の宿泊費は2015年には83ドルまで低下しました。ドル以外の主な通貨に対しても円安が進んだため、1万円の宿泊費はユーロ建てや中国の人民元建てで測っても割安化しました。このように、円安が進んで日本で購入するモノやサービスの価格が外国人にとって割安となったことが、インバウンドの拡大、旅行サービスの輸出の増加をもたらした背景の一つと考えられます。

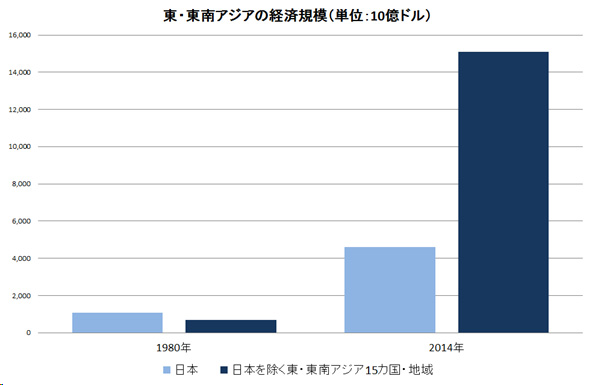

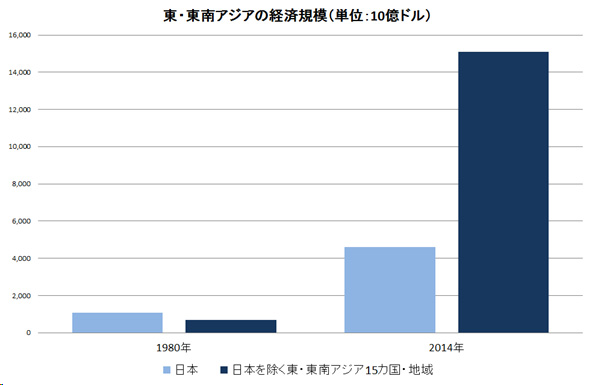

より長期的な要因として、日本の近隣諸国の経済発展があげられます。国際経済学の重力モデルは2国間の貿易量を説明するモデルで、経済規模の大きい国同士の貿易量は大きくなり、一方で、輸送費用のため互いの距離が遠いと貿易量は小さくなると考えます。この考え方を海外旅行に適用してみると、所得水準が高く人口が多い国同士ほど、そして近隣の国同士ほど、相互に旅行をし合うことになります。世界的にインバウンドが最も多い国はフランスで、日本人にとってもたいへん人気の高い旅行先ですが、フランスが受け入れた外国人旅行者のほぼ7割は欧州の旅行者です。近隣諸国からの旅行者が多いという傾向は日本の場合も同じです。2015年に日本を訪れた外国人を国・地域別にみると、多い順に中国、韓国、台湾、香港、米国となっています。また、東南アジアの国々からの旅行者も大幅に増加しており、タイとマレーシアからの旅行者数を合計すると米国からの旅行者数を上回るまでになっています。近年の東・東南アジアの新興国の経済発展は顕著で、東・東南アジア15カ国・地域の経済規模は日本の経済規模の約3.3倍まで拡大しています(2014年)。近隣諸国が引き続き経済発展し所得水準が高まることは、重力モデルで考えて、近隣諸国からのインバウンドが今後とも増加することを示唆しています。

こうした検討は、地域が外部経済をもたらす資産の保護を支援したり、集積の利益を上手く引き出すような取り組みをするための基礎となります。

以上、インバウンドを経済学の視点から考えてみました。大学で経済学を勉強する意義は、現実の経済に起こっている事象を複数の視点から分析的に考察し、将来、企業の経営や自治体・国の活動に役立てることにあるといえるでしょう。

インバウンド(訪日外国人旅行者)の急増がテレビや新聞で頻繁に取り上げられています。2012年に836万人であった外国人旅行者数は、2015年は1,974万人に達しました。インバウンドが拡大し、外国人による宿泊、飲食、交通、お土産などへの支出が増えることは、これらの生産に携わっている企業の収益を増やし、雇用の増加をもたらすと考えられます。国内で生産された乗用車が海外へ販売されると、それは財の輸出となりますが、国内で外国人に宿泊などのサービスが提供されると、それはサービスの輸出となります。2015年の日本の旅行サービスの輸出は3兆円と、乗用車の輸出10兆円の3割程度の規模に達しました。インバウンド消費は、日本の輸出や国際収支を考える上でも無視できない存在となっています。

インバウンド拡大の背景は?

なぜ、インバウンドは拡大しているのでしょうか。政府が外国人旅行者の誘致に積極的に取り組んできたことも見逃せませんが、ここでは経済的な背景について考えてみます。まず、為替レートが円安となって、日本への旅行が割安となったことがあげられます。例えば、日本で一泊1万円の宿泊費がドルで測るといくらかを考えます。為替レートが1ドル=100円とすると、1万円を為替レートで割ってあげて、宿泊費は一泊100ドルとなります。現実の為替レートは、2012年の1ドル=80円から2015年には1ドル=121円へと円安ドル高が進みました。このため、2012年に125ドルした1万円の宿泊費は2015年には83ドルまで低下しました。ドル以外の主な通貨に対しても円安が進んだため、1万円の宿泊費はユーロ建てや中国の人民元建てで測っても割安化しました。このように、円安が進んで日本で購入するモノやサービスの価格が外国人にとって割安となったことが、インバウンドの拡大、旅行サービスの輸出の増加をもたらした背景の一つと考えられます。

より長期的な要因として、日本の近隣諸国の経済発展があげられます。国際経済学の重力モデルは2国間の貿易量を説明するモデルで、経済規模の大きい国同士の貿易量は大きくなり、一方で、輸送費用のため互いの距離が遠いと貿易量は小さくなると考えます。この考え方を海外旅行に適用してみると、所得水準が高く人口が多い国同士ほど、そして近隣の国同士ほど、相互に旅行をし合うことになります。世界的にインバウンドが最も多い国はフランスで、日本人にとってもたいへん人気の高い旅行先ですが、フランスが受け入れた外国人旅行者のほぼ7割は欧州の旅行者です。近隣諸国からの旅行者が多いという傾向は日本の場合も同じです。2015年に日本を訪れた外国人を国・地域別にみると、多い順に中国、韓国、台湾、香港、米国となっています。また、東南アジアの国々からの旅行者も大幅に増加しており、タイとマレーシアからの旅行者数を合計すると米国からの旅行者数を上回るまでになっています。近年の東・東南アジアの新興国の経済発展は顕著で、東・東南アジア15カ国・地域の経済規模は日本の経済規模の約3.3倍まで拡大しています(2014年)。近隣諸国が引き続き経済発展し所得水準が高まることは、重力モデルで考えて、近隣諸国からのインバウンドが今後とも増加することを示唆しています。

観光サービスにおける外部経済、集積の利益

次に、資源配分を考察するミクロ経済学に登場する外部経済という概念を観光に適用してみましょう。教科書でお馴染の例は、川の上流にある工場が流した廃液が下流で川の水を利用する農家に迷惑をかける、といった外部不経済の場合ですが、これとは逆に、外部経済はある主体の経済活動が市場を通さずに他の主体にプラスの影響を与える場合です。さて、ある家族が伝統的な日本家屋に住んでいて、家屋の維持費用は自ら支払っているとします。ただし、この伝統的家屋は観光スポットとなっていて、多くの観光客が見学に訪れるとします。このような場合、この家屋を無償で見学した観光客をはじめ、お客が増えた近隣の飲食店や輸送業者も外部経済を受けていることになります。また、観光の場合、歴史的建造物や飲食をはじめ様々なサービスの事業者が近くに集まることで、その地域を訪れる旅行者が増え、各店のお客が増えるという、お互いに外部経済を与え合う状況(集積の利益)も考えられます。こうした検討は、地域が外部経済をもたらす資産の保護を支援したり、集積の利益を上手く引き出すような取り組みをするための基礎となります。

以上、インバウンドを経済学の視点から考えてみました。大学で経済学を勉強する意義は、現実の経済に起こっている事象を複数の視点から分析的に考察し、将来、企業の経営や自治体・国の活動に役立てることにあるといえるでしょう。