2016.04.02 Sat

CALL教室・外国語教育研究室TOPICS

外国語のススメ【第64回】対訳多読のすすめ

ネットワーク情報学部准教授 神白 哲史(英語担当)

外国語学習法の1つに「多読」が挙げられます。たくさん外国語を読めば、トレーニングになるというのは自明です。ですが、外国語をたくさん読むのは骨が折れることでしょう。「内容がわからなくても眺めているだけでよいのか?」「わからない単語や表現は調べるべきか?」「自分なりの勝手な解釈でよいのか?」など、様々な疑問や不安を持つことにもなると思います。

一般的には「多読」をする際には、「辞書を引かないでも理解できる程度の教材を使用する」ことが望ましいとされています(そもそも、辞書をいちいち引いていたら「多量」に読めません)。ですが、それらの教材を探すのは結構大変ですし、第一、それが自分の読みたい本なのか、という問題が出てきます。

一般的には「多読」をする際には、「辞書を引かないでも理解できる程度の教材を使用する」ことが望ましいとされています(そもそも、辞書をいちいち引いていたら「多量」に読めません)。ですが、それらの教材を探すのは結構大変ですし、第一、それが自分の読みたい本なのか、という問題が出てきます。

対訳多読は、1ページ毎、できれば1章毎で行います。まず、日本語で1ページ分ストーリーを理解します。そのあと、それがどのように外国語で表現されているかを理解するために音読します。黙読よりは音読のほうが外国語学習の練習になります。何より、音を発していますから眠くなりにくい。辞書を引きたくなる気持ちはぐっと抑えて、「読み切る」ことを目標にします。この時に「この文はさっき読んだ日本語のあそこだな」と意識することが大切です(意味も分からない呪文をいくら唱えても、外国語はいつまでたっても使えるようにはなりません)。

最初から読んだ外国語の表現をきちんと解析することは難しいかもしれません。ですが、様々な語彙や表現に触れる機会を確保することになり、繰り返し出てくる単語に「慣れる」ことができます。「こういう意味の時にはこういう表現がよく出てくるなぁ」という認識が持てるようになるだけでも大きなことです。

実際の物語の中で言葉を学ぶことはとても重要です。なぜなら、ストーリーがあることで「エピソード記憶」という記憶の形につながるからです。文脈がわからないまま言葉を学んでも、実際にどこでどのように使えるのかがわからず、結局表面的な理解にとどまってしまいます。表面的な理解しかない記憶は、定着せずにすぐに忘れられてしまいます。映画やドラマのセリフをなんとなく覚えてしまっていること、ないでしょうか。ストーリーがあることは、言葉を学ぶために有益ですね。ぜひ、自分にとって読んだら面白い本で、言葉を学ぶ機会を得るようにしてください。

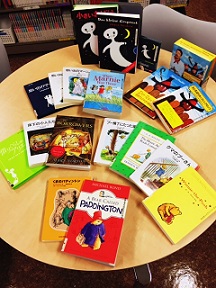

CALL自習室のライブラリーの活用をお勧めします。

写真:CALL自習室ライブラリー蔵書の多読本&対訳本の一部

…「クマのプーさん」「くまのパディントン」「思い出のマーニー」など