2018.08.07 Tue

ONLINETOPICS

ネットワーク情報学部

インタラクションデザイン基礎演習発表会

▲ネットワーク情報学部2年次の学生たち

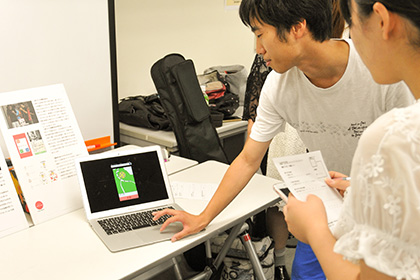

▲ネットワーク情報学部2年次の学生たちネットワーク情報学部2年次のコンテンツデザインプログラム専門科目「インタラクションデザイン基礎演習」(指導=上平崇仁教授ら3教員)はデザインのために必要な表現方法と技術を学び、ワークショップ形式で課題に取り組む。今年度のテーマは東京オリンピック・パラリンピックに向けたデザインの提案。▽新種目の認知度をアップする仕掛け▽さまざまな国の人と一緒に応援するための応援ツールなど4つの課題から選択し、112人が28チームに分かれて製品やイベントを企画。あわせて個人課題として、アイデアを紹介するウェブサイトの設計に取り組んだ。

7月30日、応用課題発表会が生田キャンパスで行われ、成果物やポスター、ウェブサイトを提示しながら、来場者に企画意図や商品概要をプレゼンテーションした。

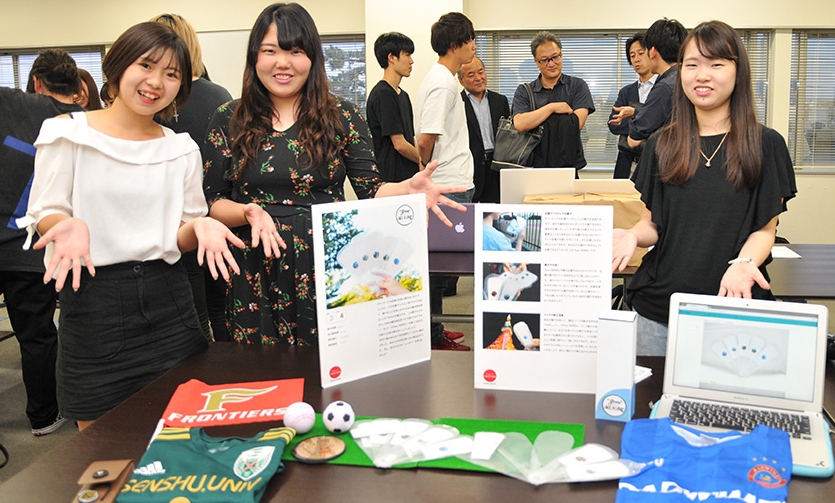

▲「色と味で伝える日本語」をテーマとしたお土産を提案

▲「色と味で伝える日本語」をテーマとしたお土産を提案熊崎結花さん、李維嘉さん、藤田慧士さん、安盛全三郎さんのグループは「色と味で伝える日本語」をテーマとしたお土産を提案した。開発した水あめ「にほんごをたべよ」は、絵の具のチューブ型。製品名には「わくわく」「ふわふわ」「ありがとう」「すみません」など、もともと色も味もない言葉についてメンバー全員で意見を出し合い、色や味を決めた。「『食べられないものを食べる』をコンセプトに、商品開発をスタートした。訪日した人がお土産として購入し、帰国後に商品を通して覚えたばかりの日本語を話題にしてもらえれば」と藤田さん。上海大学でデザインを専攻し、1年間の交換留学生としてネットワーク情報学部で学ぶ李さんは「私の『ありがとう』のイメージは黄色だったがメンバーそれぞれでイメージが違った。話し合いで赤に決めたが、みんなから理由を聞くのが楽しかった。日本語に対する理解も深まった」と話した。

山内快恭さん、久野貴裕さん、田島美鈴さん、杉野絢音さんのチームは、浮世絵を用い「和」のテイストを打ち出した。制作したのは競技会場までの交通ICカード「和ンデイパス」。表面は浮世絵とその会場で行われる競技を組み合わせたデザインで、裏面は乗り換え情報や注意事項を掲載した特設ページへのQRコードを記載。「デザインに苦労した」(杉野さん)と話すが、でき上がったカードはインパクトがあり、使い捨てのICカードにお土産として持ち帰りたくなるような付加価値を与えている。

▲専用の交通ICカードをデザインした

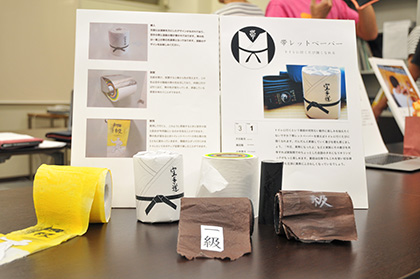

▲専用の交通ICカードをデザインした ▲空手の認知度アップへ「帯レットペーパー」

▲空手の認知度アップへ「帯レットペーパー」新種目の空手をPRするグッズが「帯レットペーパー」。大石紘也さん、満田陽さん、小林啓太さん、中村嵩さんのグループは、4人中3人が空手の経験者で、「空手の認知度を高めたい」と取り組んだ。幅広い年齢層をターゲットに、日常生活に欠かせないトイレットペーパーに着目。道着をデザインした包装で、1ロールは、初心者を示す『白帯』からスタート。使っていくうちに昇級していき、使い終わるころには『黒帯』に変化する。途中には空手の型が描かれたイラストが描かれている。

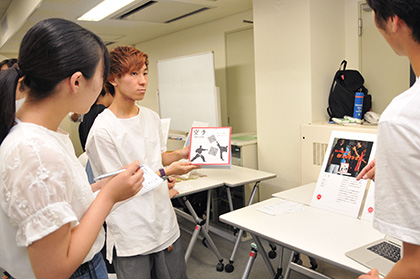

入場までの順番待ちで並んでいる時間に付加価値を与える「並んで集めよう QRコレクション」を提案したのは伴野慎哉さん、中村友弥さん、椎原和音さん、安荘美羽さんのグループ。「混雑が予想される競技会場周辺で、待ち時間を楽しめるようなアイデアを目指した」と伴野さん。種目名とQRコードが記載されたチラシを掲示し、専用アプリでQRコードを読み込むことで、競技や出場選手の情報、日本についての豆知識やミニゲームなどが用意されたページにつながる。LINEスタンプを獲得することもでき、コレクション要素を持たせた。伴野さんは「自分たちが運営側に立って企画を考えるのは、とても面白かった」と話した。

▲QRコードを読み取ることで待ち時間に楽しさをプラス

▲QRコードを読み取ることで待ち時間に楽しさをプラス