2018.10.27 Sat

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【教養】生命科学の現状を理解する

専修大学経済学部 吉江文男

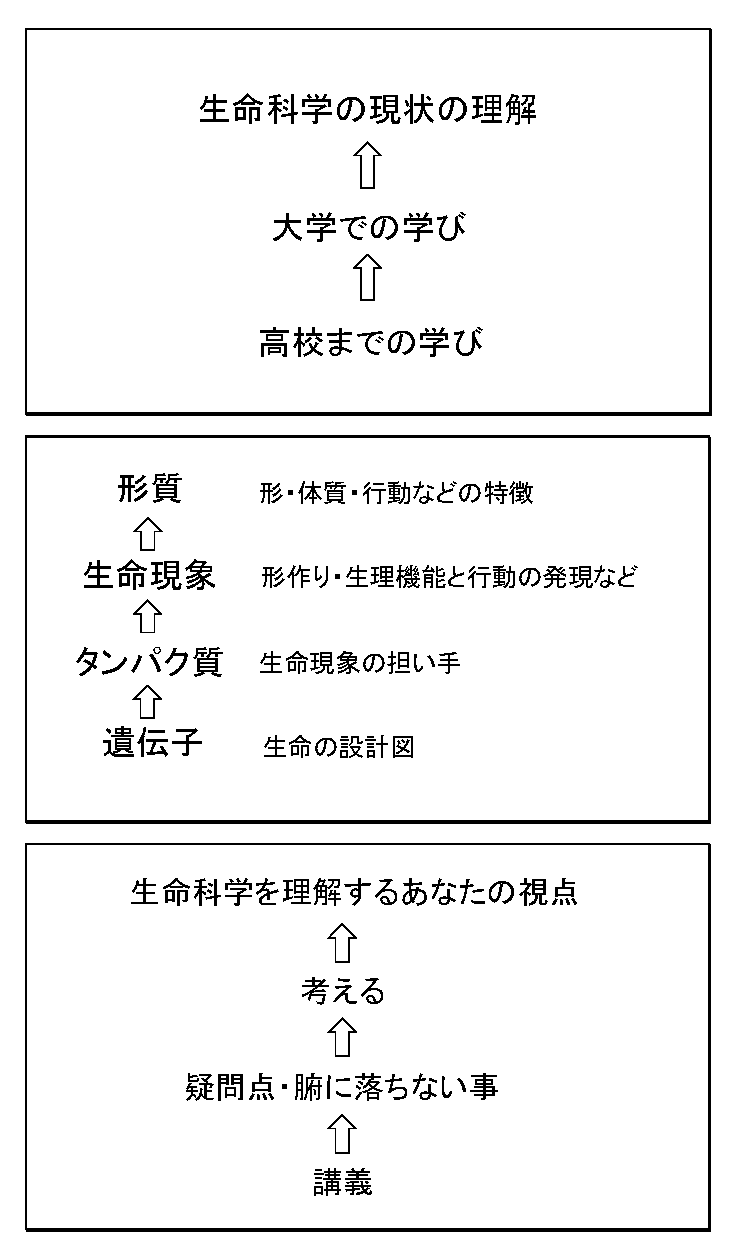

そのことを、生命のしくみについて見てみましょう。生命のしくみというのは、例えば細胞の働きや、それによって生まれる形作りや生理機能(代謝、恒常性、免疫など)、行動などの生命現象が現れるしくみ、そして生物の形質(形、体質、行動などの特徴)が親から子に伝わる遺伝のしくみ、等が代表的なものとして挙げられます。このような生命のしくみの研究の現状を理解する上で最も必要なことは、そこに共通する基本的な考え方を知ることだと思います。それは、地球上のすべての生物が35億年以上前に誕生した共通祖先から受け継いでいるしくみ、つまり、「遺伝子がもつ情報によってタンパク質が作られ、そのタンパク質の働きによって生命現象や形質が発現する」しくみを解明するという考え方です。遺伝子が生命の設計図に例えられるのも、我々が日頃見聞きするニュースに「~という生命現象・形質に関わる遺伝子やタンパク質の発見」という見出しが頻繁に使われるのもこのような理由からです。ただし、生命現象と形質の発現は環境の影響を受けるので、これは遺伝子だけが生命現象や形質を決定するということではありません。

上で述べた考えは病気のしくみの理解にも必要です。私たちは、「~という病気の原因となる遺伝子あるいはタンパク質の発見」といったニュースも毎日のように見聞きします。病気には遺伝子が関わっているものが非常に多く存在します(例えば、代謝病、ガン、糖尿病、高血圧、アレルギーなど)。これらの病気は、遺伝子に変異が生じてタンパク質がうまく働かなくなった結果として生じています。つまり、病気のしくみの解明は生命のしくみの解明と表裏の関係にあるので、上で述べた生命のしくみを理解する考え方は、病気のしくみの理解にも当てはまるのです。病気のしくみがわかると、同じようによく目にする新しい医療のニュースも理解し易くなります。例えば、遺伝子診断は病気の原因となる遺伝子の有無を見つける、オーダーメイド医療は病因遺伝子の個人差を見つけて個人個人の病因遺伝子がつくるタンパク質を標的とする治療薬を投与する、遺伝子治療は病因遺伝子に対応する正常遺伝子を体内に入れて正常タンパク質を生産する、そして組織や臓器を作る元になるiPS細胞は分化した細胞に受精卵に近い状態に戻す遺伝子を入れて作る、などの基本的な事柄が分かってきます。

生命科学の現状の理解には高校で学んだ生物学の復習も重要です。それを通して真っ先に理解すべきことは生命現象の分類整理です。次に必要なのは、分類した各生命現象のしくみの中に新たに発見された遺伝子や病気の遺伝子を位置づけることです。例えば、高校では食後に血糖値が増加するとすい臓からインスリンが分泌されて血糖値が下がる、ということを学びます。このしくみを担うのはタンパク質なので、血糖値の上昇を感知し、その情報を伝え、インスリンの合成を促し、インスリンの情報を受けとり、血液中のブドウ糖を細胞の中に取り込み、それを消費あるいはグリコーゲンに変換する、等の働きをするタンパク質があるはずです。したがって、「血糖値を下げるタンパク質の発見」あるいは「糖尿病の遺伝子の発見」というニュースがあれば、それらをこの中に位置づけることができ、また近い将来発見されるものも予測できます。このような知識の習得のために、4つのいずれの講義でも、最初に生命現象を分類し、それらに共通するしくみを学び、各生命現象で重要な働きをするタンパク質とそれが働かなかった場合に起こる病気の例を紹介します。その後で、各講義のテーマにしたがった生命現象や病気のしくみ、遺伝のしくみ、そして生命科学技術の具体的な例を紹介します。

生物の生態と進化についても、その現状理解のために役立つ考えがあります。例えば、生物の形・機能・行動などの形質の進化に共通する考え方として、「どのような自然環境下でも、遺伝子をより多く残す個体の形質が同じ種の集団の中で増えてゆく(ただし、どのような形質が増えるかは環境条件に左右される)」ということがあります。この考えも非常に重要です。なぜなら、このような自然淘汰の過程が生命の誕生以来続いてきた結果として、「生物は子供や血縁個体を通して生涯に残す遺伝子の数を最大にするような形質をもつ」という進化の産物としての生物の本質を示す考えを導くからです。そして、このような視点にたって生物の生活を理解しようとしているのが生態学・進化学の1つの現状なのです。この場合も、生物の形質を分類整理できることは重要です。そうすれば、例えば動物の行動を伝える報道についても、種内の繁殖行動(♀をめぐる♂の闘争、♀による♂の選択、子育てなど)、種内の社会行動(順位制、競争、互恵行動など)、あるいは種間の関係(捕食被食、寄生宿主、共生、競争など)等のいずれの行動における遺伝子を残す戦略の話なのかが明確になります。この考えはヒトの形、機能、生活史、行動、感情、性格、政治信条、国民性などの形質を理解するためにも使われています。

他にも、高校までの知識に付け加えると生命科学の現状の理解に役立つものとして、遺伝のしくみの理解には「量的形質と遺伝率」、環境問題の理解には「生態系サービス」、進化の道筋の理解には「分子時計」、生物進化の理解には「地球と生物の共進化」、人類の行動進化の理解には「集団淘汰や進化心理学」、などの概念や視点があるので、興味のある方はシラバスを見ていただければと思います。ここでは私の考える現状理解の方法を述べましたが、その方法は人さまざまなので、この文章を読んで腑に落ちない点もあると思います。しかし、それをきっかけとして自分が理解しやすい方法を考えてみてください。最初は他人の思考を真似ることから始まりますが、自分が理解しやすい方法を試行錯誤しながら見つけていくことで、あなたの視点が作られます。自然科学系の科目は導入教育課程の「あなたと自然科学」という科目で学びますが、さらに教養教育課程で展開している科目を学ぶことで理解を深め、それらの知識を人文科学や社会科学の知識と垣根なく有機的につないでより広い視野から、あるいは独創的な視点から人や社会そして自然を見つめ直すことに役立ててもらいたいと思います。