2018.11.01 Thu

CALL教室・外国語教育研究室TOPICS

外国語のススメ【第87回】どこへなりともこの世界の外へ

法学部准教授 川上洋平(西洋政治思想史)

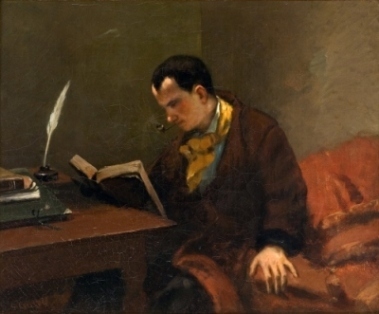

ギュスターヴ・クールベ「シャルル・ボードレールの肖像」(出典 Wikimedia Commons)

ギュスターヴ・クールベ「シャルル・ボードレールの肖像」(出典 Wikimedia Commons) 外国語は、私にとって、日本語の読み書きを習得する以前からの憧れの的であった。そのような憧れに導かれて、よくわかりもしないままにラジオ講座や洋書に手を出し、その度ごとに挫折をした。未だにどの外国語も十分に習得したとはいえないが、そのようなことを長く続けてきた結果、いま曲がりなりにも外国語の文献を読んで研究することを生業の一部としている。しかし、そもそも自分は何のために外国語の学習を欲したのかと考えると、実際のところそこには何らの明確な目的もなかった。思い返してみれば、どことなくそれは、いまここの困難から連れ去ってくれる、どこか別の場所への出口のようにして求められていたと思う。

19世紀フランスの詩人ボードレールの作品に、Any Where out of the world(「どこへなりともこの世界の外へ」)と題された散文詩がある。この詩の本文はすべて、彼の母語であるフランス語で書かれているが、タイトルのみ英語である。この生を「一つの病院」に喩える語り手は、病からの治癒のため、みずからの魂に向けて引っ越しの提案をする。光に満ちて暖かなリスボンはどうか。オランダ、ロッテルダムには好きなものがあるだろう。バタヴィアという手もある。しかしどの案に対しても、「私の魂は黙ったままだ」。そこで趣向を変えて語り手は、生から遠く離れた極地、「死にも相似た国々」への転居を呼びかける。すると魂はこう叫ぶのである。「どこへでも! どこへでも! この世界の外ならば!」(«N'importe où! n'importe où! pourvu que ce soit hors de ce monde!»)

19世紀フランスの詩人ボードレールの作品に、Any Where out of the world(「どこへなりともこの世界の外へ」)と題された散文詩がある。この詩の本文はすべて、彼の母語であるフランス語で書かれているが、タイトルのみ英語である。この生を「一つの病院」に喩える語り手は、病からの治癒のため、みずからの魂に向けて引っ越しの提案をする。光に満ちて暖かなリスボンはどうか。オランダ、ロッテルダムには好きなものがあるだろう。バタヴィアという手もある。しかしどの案に対しても、「私の魂は黙ったままだ」。そこで趣向を変えて語り手は、生から遠く離れた極地、「死にも相似た国々」への転居を呼びかける。すると魂はこう叫ぶのである。「どこへでも! どこへでも! この世界の外ならば!」(«N'importe où! n'importe où! pourvu que ce soit hors de ce monde!»)

外国語を効率的に身につけるには、明確な目的と計画性をもつべきである。しかしだからといって、目的も計画もなしにただ外国語に触れてみることが無意味であるということにはならない。どこでもいい、ここでないどこかへ――。そんな何やら無責任で投げやりな動機から、外国語にすがり、そしてわずかであれ救いを得られること。それは外国語を学ぶことの、決して低く見られるべきではない役割ではないかと私は思っている。