2019.12.25 Wed

経済学部経済学部での学び

経済学部での学び【生活環境経済学科】「経済」とは何か─お金や値段・数字の背後にある大事なこと

専修大学経済学部 恒木 健太郎

「経済」という言葉は、日常語として使われているものです。なので、ほとんどの人はこの言葉をわかったつもりになって使っています。しかし、「経済」の意味をきちんと説明しようとすると、意外と詰まってしまいます。わかったつもりでわかっていないことも多いのではないでしょうか。

「経済」という言葉を聞くと、何が浮かびますか?そう質問すると、まず「お金」と答える人が大半のように感じます。「経済」とは「お金のやりくり」のことだ、と。ですから、「値段」がどうなるのか、その上下が気になりますよね。そして、経済においては「数字」に強くなることが必須事項になる、と思われることになります。別の言葉でいえば、貨幣・価格・計算が重要な要素としてクローズアップされがちです。

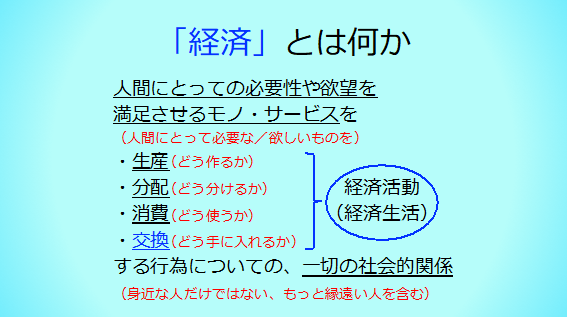

ところで、辞書や事典を引くと「経済」の定義はそこに止まるものではありません。私は、「経済」とは「人間にとっての必要性や欲望を満足させるモノ・サービスを生産・分配・消費・交換する行為についての、一切の社会的関係」のことである、と最初の授業で教えます。しかし、こんな専門的な言葉で説明されたら、経済について特段の知識のない人は敬遠してしまうでしょうね。

では、これを平たい言葉でいい換えると、どうでしょうか。できるかぎり専門用語を日常的な言葉に置き換えてみましょう。そうすると、下の図のようになります。

忘れてはならないのは、「どう(どのように)」ということ。例えば、「生産」には「作り方」すなわちその工程を考える作業が含まれているということです。いかにして高品質のものを適正な費用で提供しうるか。そこに知恵を絞ることが「生産」においては大事になるのです。「分配」の場合は「分け方」が問題になります。独り占めするのか、均等に分けるのか、等々の問題が生じます。「消費」は「使い方」、この場合は「食べ方」が重要です。「どれだけ残飯を出さないか」は、ゴミ焼却に伴うCO2排出量をどれだけ抑えるか、という世界大の課題と直結することにもなります。そして「交換」、つまりは「手に入れ方」です。私たちは大抵のものを「お金」によって「手に入れている」。だからこそ、私たちはその「お金」を「どう手に入れるか」――すなわち「お金」のやりくり――を意識せざるを得ません。

さて、ここまでくると、私たちが「経済」についてイメージしがちな「お金のやりくり」や「値段」および「数字」の動きは、「人間にとって必要な/欲しいものを、どう作るか・どう分けるか・どう使うか・どう手に入れるか、といった行為についての、身近な人だけではない、もっと縁遠い人を含む一切の社会的関係」の一部ないしは現象形態にすぎない、ということがわかるでしょう。とても大切なのは、「経済」を考えることが「一切の社会的関係」――「身近な人だけではない、もっと縁遠い人を含む」――を考えることになる、ということです。

例えば、私たちが野菜やケーキ、ジャケットやシャツ、スマートフォン(場合によっては住処も)を「手に入れる」とき、たいていそれは「身近な人(家族や友人など)」ではなくそんなに見知ってはいない「もっと縁遠い人」からではないでしょうか。そして、それらの「作られたもの」の起源をさかのぼるなら、私たちは思わぬところで自分たちと「縁遠い」ところとつながっている場合が多いのです(貿易問題が典型)。また、その「使い方」は思わぬところで自分たちと「縁遠い」ところに影響を与えていることが往々にしてあります(環境問題はその典型)。そして、お金の「手に入れ方」にしても、自分たちの思わぬところで一国ないし世界大のお金の「分け方」と関係している可能性があるのです(税と財政の問題がその一例)。このように、私たちが「経済」において取り結ぶ「一切の社会的関係」は、身近なところから世界大の空間にまで及ぶものとなっているのです。

いかがでしょうか。本来、経済学という学問は、こうした身近に起きている事柄から世界大のつながりまでを含む「経済」を対象としているものなのです。そこには、私たちが身近なところで行っている「経済活動」――「経済生活」といっても良いでしょう――とつねに結びついています。私は経済学部の教員のひとりとして、あらゆる人が、「お金」「値段」「数字」のイメージに留まらない、小さなところから大きなところまでを俯瞰するような想像力をもって、「経済」に関心をもって欲しいと、心から願って已みません。

➡ 経済学部のパンフレットを見る

➡ 経済学部での学びを見る