2022.06.24 Fri

人間文化学科トピックス一覧

【人間文化学科】石巻市内の震災遺構「門脇小学校」で特別授業

令和4年6月10日(金)に、人間文化学科の日本文学・文化研究室(担当:遠藤郁子教授)に所属する3年次生3名が、研究室の学びの一環として、「石巻市震災遺構門脇小学校」を訪問し、震災当時の門脇小学校校長で現在は、語り部として活動している鈴木洋子さんに、当時の様子などの説明を受け、それを題材とした短歌についてお話をいただきました。

特別授業の前半では、震災当時のまま残されている門脇小学校を見学しました。

門脇小学校は東と西で被災の状況が異なっていて、津波だけではなく車などの漂流物による火災被害もあったことを教えていただきました。また、火災で焼け、机や椅子の骨組みだけが残された教室や、卒業証書などが入れられていた金庫が残されている校長室などを、震災前の様子も交え説明していただきました。

特別授業の前半では、震災当時のまま残されている門脇小学校を見学しました。

門脇小学校は東と西で被災の状況が異なっていて、津波だけではなく車などの漂流物による火災被害もあったことを教えていただきました。また、火災で焼け、机や椅子の骨組みだけが残された教室や、卒業証書などが入れられていた金庫が残されている校長室などを、震災前の様子も交え説明していただきました。

展示館では、避難の様子や残された小学校の資料を見学し、当時勤めていた教員や当時6年生だった方々の体験談や当時の映像を視聴しました。

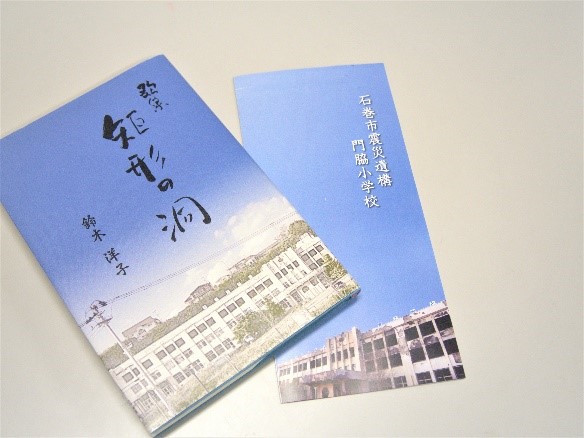

特別授業の後半では、鈴木洋子さんに「東日本大震災~その時学校は~」というテーマで、昨年上梓された短歌集『

矩形

の

洞

』について、ご講演をいただきました。当時、校長を務めていた鈴木さんならではの視点で、震災当時のこと、門脇小学校を残すために先生や、当時の職員、児童が行ってきたこと、それを短歌で表現した経緯などについて、聴くことが出来ました。その後、短歌の改稿過程や解釈に関して、学生たちとの質疑応答が行われました。

学生たちは、津波の恐ろしさや素早い避難の大切さについて学ぶとともに、震災を伝えていくことの重要性、短歌表現に込められた強い願いに想いを馳せ、多くの感銘を受けていました。

【学生のコメント】

桜井 里子さん(人間文化学科3年次・石巻商業高等学校卒)

被災した小学校に直接行き、実際に経験をした方にお話を聞くのは初めてだったため、経験した方の話というのは、とても深く、言葉一つ一つに重みを感じた。お話の中で、教壇を使って学校から脱出したということが一番印象に残った。

日常の生活において、先生の指示が通るように、廊下は静かにすること、整列を速やかにすること、先生の話をちゃんと聞くことの三つを意識させていたという話を聞き、常に耳をすまし、聞き逃さない姿勢が大切であることを学んだ。

鈴木洋子さんの短歌は、震災当時の状況、心境などをこと細かく書かれていたため、まるで自分がその場にいるような感覚になるほどのリアルさを感じた。短歌の中でも特に印象深かったのは、「原爆が落とされたような体をなす津波火災を伝えなければならぬ」。誰もが火と水が合わさるということを予想していない中で、津波火災が起こってしまい、その衝撃が原爆が起きた時のような衝撃だったためにこのような表現をしたのだなと思った。そして、ただの津波だけでなく、津波火災も起こってしまうという危険さを皆に知ってほしいという願いが込められていると思った。

後藤 めぐみさん(人間文化学科3年次・桜坂高等学校卒)

今回のスタディーツアーを通して、実際に震災の被害に遭った門脇小学校の校舎をこの目で見て、改めてその当時はよく分からないでいた震災の恐ろしさやその脅威について学ぶことができた。鈴木洋子さんの話を聞いて、たとえ緊急事態に陥ったとしても、周りの人と協力し合い、危機を逃れようとすることが大切ということも学んだ。

鈴木洋子さんの短歌について考えたことは、その当時の震災の様子が詳細に書かれており、まるでその場にいるかのような臨場感があるということだ。その中でも、私が最も印象に残っている短歌は、「貌を変えいくたび襲い来る津波松の間に見るこの現」という短歌で、いつも見ている美しい波が、いろんな貌に変えて襲いかかっている様子を松の間から見て、これが現実であると突きつけられているように思える短歌である。

鈴木 翠さん(人間文化学科3年次・気仙沼高等学校卒)

震災時に適切な避難行動を行うためには、避難訓練に参加することはもちろんだが、規則正しい生活を送ることなどの基本的な日常生活をしっかりとすることが大切であると学んだ。

また、短歌の改稿過程に関する鈴木洋子さんのお話がとても印象に残った。「日和山割らんばかりに襲い来しあの波音をしまいこむ耳」という短歌の「しまいこむ耳」はもともとは「耳に残れり」という表現になっていたそうだ。「しまいこむ」という表現は、大事なものに対して使われる印象があったため、もう思い出したくない辛い記憶に対して使われていることが興味深かった。

震災の記憶は経験した誰もが忘れたいものかもしれない。しかし、辛い記憶ほど忘れられないものであり、震災の記憶は後世に伝えていくべきものであるため忘れるべきではない記憶でもある。また、大切な人を亡くした人にとっては消し去ることが出来ない記憶であるため、その葛藤が「しまいこむ」という表現に込められているのではないかと思った。短い文章での表現だからこそ、漢字や言葉の選び方の工夫次第で、短歌を詠んだ時の心情を、臨場感を持って伝えることが出来るのだと感じた。

桜井 里子さん(人間文化学科3年次・石巻商業高等学校卒)

被災した小学校に直接行き、実際に経験をした方にお話を聞くのは初めてだったため、経験した方の話というのは、とても深く、言葉一つ一つに重みを感じた。お話の中で、教壇を使って学校から脱出したということが一番印象に残った。

日常の生活において、先生の指示が通るように、廊下は静かにすること、整列を速やかにすること、先生の話をちゃんと聞くことの三つを意識させていたという話を聞き、常に耳をすまし、聞き逃さない姿勢が大切であることを学んだ。

鈴木洋子さんの短歌は、震災当時の状況、心境などをこと細かく書かれていたため、まるで自分がその場にいるような感覚になるほどのリアルさを感じた。短歌の中でも特に印象深かったのは、「原爆が落とされたような体をなす津波火災を伝えなければならぬ」。誰もが火と水が合わさるということを予想していない中で、津波火災が起こってしまい、その衝撃が原爆が起きた時のような衝撃だったためにこのような表現をしたのだなと思った。そして、ただの津波だけでなく、津波火災も起こってしまうという危険さを皆に知ってほしいという願いが込められていると思った。

後藤 めぐみさん(人間文化学科3年次・桜坂高等学校卒)

今回のスタディーツアーを通して、実際に震災の被害に遭った門脇小学校の校舎をこの目で見て、改めてその当時はよく分からないでいた震災の恐ろしさやその脅威について学ぶことができた。鈴木洋子さんの話を聞いて、たとえ緊急事態に陥ったとしても、周りの人と協力し合い、危機を逃れようとすることが大切ということも学んだ。

鈴木洋子さんの短歌について考えたことは、その当時の震災の様子が詳細に書かれており、まるでその場にいるかのような臨場感があるということだ。その中でも、私が最も印象に残っている短歌は、「貌を変えいくたび襲い来る津波松の間に見るこの現」という短歌で、いつも見ている美しい波が、いろんな貌に変えて襲いかかっている様子を松の間から見て、これが現実であると突きつけられているように思える短歌である。

鈴木 翠さん(人間文化学科3年次・気仙沼高等学校卒)

震災時に適切な避難行動を行うためには、避難訓練に参加することはもちろんだが、規則正しい生活を送ることなどの基本的な日常生活をしっかりとすることが大切であると学んだ。

また、短歌の改稿過程に関する鈴木洋子さんのお話がとても印象に残った。「日和山割らんばかりに襲い来しあの波音をしまいこむ耳」という短歌の「しまいこむ耳」はもともとは「耳に残れり」という表現になっていたそうだ。「しまいこむ」という表現は、大事なものに対して使われる印象があったため、もう思い出したくない辛い記憶に対して使われていることが興味深かった。

震災の記憶は経験した誰もが忘れたいものかもしれない。しかし、辛い記憶ほど忘れられないものであり、震災の記憶は後世に伝えていくべきものであるため忘れるべきではない記憶でもある。また、大切な人を亡くした人にとっては消し去ることが出来ない記憶であるため、その葛藤が「しまいこむ」という表現に込められているのではないかと思った。短い文章での表現だからこそ、漢字や言葉の選び方の工夫次第で、短歌を詠んだ時の心情を、臨場感を持って伝えることが出来るのだと感じた。

※ この取り組みは、以下メディアでも紹介されました。

2022.6.10 仙台放送

2022.6.11 khb東日本放送

2022.6.10 仙台放送

2022.6.11 khb東日本放送